Путешествия моей молодости. Часть 30. Валдай и Великий Новгород. 2010 год

Тридцатая часть серии "Путешествия моей молодости" посвящена двухдневному путешествию в Валдай и Великий Новгород, которое я совершила 2-3 октября 2010 г. с педагогическим коллективом школы, в которой я работаю учителем информатики. В этом путешествии вместе с учителями были и ряд учащихся 9, 10 и 11 класса. После одиннадцатилетнего перерыва я вновь ненадолго покинула пределы своего родного города - Санкт-Петербурга. К моменту путешествия я жила вдвоем с мамой - в 2009 г. моя младшая сестра Аня в девятнадцатилетнем возрасте вышла замуж и уехала с мужем в белорусский Брест, где она живет и в настоящее время, а в четверг, 22 апреля 2010 г. в возрасте шестидесяти пяти лет скоропостижно скончался мой папа, Константин Михайлович - у него внезапно случился инфаркт миокарда. За одиннадцать лет, прошедших с момента путешествия в Финляндию, описанного в двадцать девятой части, кардинально изменилась и обстановка в моей квартире - был сделан ремонт, установлены стеклопакеты, телевизор был уже не "Радуга" (он окончательно пришел в негодность в январе 2000 г.) и даже не "Горизонт" (который прослужил восемь лет - с 2000 по 2008 г.), а "Витязь", а компьютер "IBM-486" в 2003 г. был заменен на "Celeron", а в 2007 г. - на "Core 2 Duo". У меня за эти годы было неудачное замужество, но мы с мужем не сошлись характерами - брак распался, и я вернулась к маме. Детей ни у меня, ни у Ани пока нет.

В пятницу, 10 сентября 2010 г., на стенде в учительской моей школы появилось объявление - 2-3 октября организовывалась двухдневная поездка на автобусе в Валдай и Великий Новгород. Ночь - в гостинице, в двухместных номерах. Желающие должны были записаться на листике, прилагаемом к объявлению. Самым приятным было то, что платить за путешествие ничего не надо было - это был подарок нашего директора, Виктории Викторовны (царствие ей небесное - скончалась в 2012 г. в возрасте пятидесяти двух лет) ко дню учителя. Питание в поездке также было бесплатным, за исключением ресторана, в котором вечером 2 октября планировалось празднование нашего профессионального праздника. Я записалась в путешествие одной из первых. В течение трех недель, оставшихся до его начала, я очень ждала путешествия и была рада, что опять удастся побывать в тех же местах, где я была с папой в 1987 г. (о первом посещении Валдая и Новгорода, который в то время не носил официального эпитета Великий, я рассказала в двадцать четвертой части серии).

Отправление автобуса было назначено на восемь часов утра субботы, 2 октября, от нечетной стороны Московского проспекта, рядом с выходом со станции метро "Московская". В этот день я встала в половине седьмого (было еще темно - по летнему времени Солнце в начале октября восходит в Санкт-Петербурге в начале девятого). После завтрака, примерно в 7.15 (в это время постепенно начало рассветать), я вышла из дома с багажом (необходимости меня провожать не было, и мама осталась дома) и поехала на трамвае и на метро к "Московской". Около 7.40 я была на месте встречи (уже заметно рассвело). К этому времени многие участники путешествия уже собрались, вскоре подтянулись и остальные. В 7.50 подали автобус марки "Mercedes-Benz". Нас сопровождала женщина-гид (имена водителя и гида я не помню). Мы заняли места согласно таблице, которая была у гида. Мне досталось место у окна, во втором ряду на правой стороне. Рядом со мной посадили учителя физики, Наталью Дмитриевну.

Точно по графику, в 8.00, автобус отправился (было уже совсем светло, а через шесть минут после отправления - в 8.06 - взошло Солнце). Сначала мы поехали по Московскому проспекту к площади Победы. Гид нам рассказывала о площадях - Московской, с которой мы отправились, Конституции, оставшейся в стороне, и Побыды, которую мы проехали вскоре. После площади Победы автобус поехал по Московскому шоссе. Это шоссе идет от площади Победы с северо-запада на юго-восток и постепенно перерастает в федеральную трассу M10, связывающую Санкт-Петербург и Москву. Октябрьская железная дорога проходит в нескольких километрах восточнее. Однако на участке Чудово - Вышний Волочек шоссе значительно удаляется к западу от Октябрьской железной дороги.

Московская площадь

Площадь Победы

Выехав из Санкт-Петербурга, автобус проследовал поселки Ленсоветовский, Шушары, затем оставил в стороне города Пушкин, Павловск, Колпино и Тосно, проехал через Ушаки, Георгиевский, Любань, Померанье, Трубников Бор, Бабино. Первая остановка была в стороне от Чудово - ради платных удобств (приношу извинения за нарушение этикета - удобства здесь были в стиле "унисекс" - в одни и те же кабины имели право входить и дамы, и кавалеры  ).

).

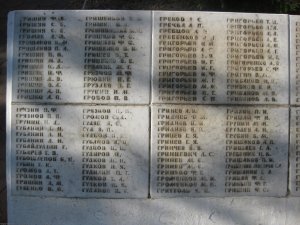

Отправившись дальше из окрестностей Чудово, автобус проехал мимо мемориала "Любино поле", расположенного по левую сторону от шоссе "Санкт-Петербург - Москва". Этот мемориал посвящен русским воинам, павшим в боях за Новгородскую область в суровые годы Великой Отечественной войны. Мемориал назван по имени деревни, в которой он воздвигнут.

Мемориал "Любино поле"

На прямом пути автобус оставил в стороне Великий Новгород - посещение этого города у нас было запланировано на обратном пути - и поехал в сторону Валдая. По пути мы проехали через поселок Кре́стцы. Гид сказала нам, что этот поселок получил свое имя по той причине, что он расположен на пересечении (на перекрещивании) двух дорог - Московского шоссе и боковой дороги "Псков - Вологда". Любопытно, что в названии поселка на английском языке, как следует из надписи на указателе, использована буква C (Krestcy), что является большой редкостью - обычно русское Ц даже перед E, I, Y передается сочетанием TS. Вероятно, использование буквы C в данном случае связано с неудобством, возникающим при традиционной транслитерации - в слове Kresttsy было бы две буквы T подряд.

Церковь Пресвятой Троицы в Крестцах Крестцы

Минут через сорок после того, как автобус проехал через Крестцы, на шоссе появился указатель с надписью "Валдай 4", указывающий в левую сторону. Валдай расположен не непосредственно на шоссе "Санкт-Петербург - Москва", но в четырех километрах в стороне от него. Автобус свернул на дорогу, ведущую в Валдай, и вскоре достиг города. Весь путь от Санкт-Петербурга до Валдая, равный тремстам пятнадцати километрам, мы преодолели за пять с половиной часов, и прибыли в Валдай в 13.30. Электронный термометр показывал четырнадцать градусов тепла, а на небе светило Солнышко и не было ни облачка - шли прекрасные дни золотой осени.

Первым мероприятием на Валдайской земле у нас был обед в кафе "Услада". Оно расположено на улице Ленина, 24. Водитель быстро нашел по навигатору улицу Ленина, но свернул на нее не в ту сторону - надо было повернуть направо, а водитель свернул налево. В результате по левую сторону от нас оказались минимальные четные номера домов - 6, 4 и 2, а по правую - минимальные нечетные - 5, 3 и 1 (стало быть, в Валдае нумерация домов та же, что и в Москве - в сторону возрастания нечетные номера - слева, а четные - справа). Развернуться на столь узкой улице гигантский автобус не мог, и подъезжать к кафе "Услада" пришлось задним ходом. Таким образом, по улице Ленина автобус ехал точно по-ленински - шаг вперед, два шага назад...  .

.

Кафе "Услада" в Валдае

В "Усладе" педагоги и ученики были четко разделены - мы обедали в одном зале, а дети - в другом. Состав обеда за прошедшие четыре года я успела позабыть, но помню, что нас обслуживала девушка-официантка, и обед был очень вкусным.

После обеда к нам в автобус вошел местный гид (мужчина), в обязанности которого входило проведение экскурсий в музей колоколов и в Иверский монастырь. Автобус отъехал от "Услады" и приехал к музею колоколов. Гид куда-то позвонил и сообщил нам, что сначала мы поедем в монастырь, а музей колоколов посетим на обратном пути. После этого автобус направился к Иверскому монастырю.

Чтобы из Валдая попасть в Иверский монастырь, необходимо выехать из города, попасть на шоссе "Санкт-Петербург - Москва" (у места выезда стоит указатель с надписью "Санкт-Петербург 315 (стрелка направо), Москва 385 (стрелка налево), проехать два километра по шоссе в сторону Москвы, свернуть с шоссе налево, на дорогу на Боровичи, далее проехать два километра по Боровичскому шоссе, далее вновь свернуть налево - на узкое шоссе, переехать через мост и попасть на остров Рябиновый, далее проехать три километра по Рябиновому (действительно, на этом острове в изобилии произрастает рябина), и, наконец, еще раз переехать через мост, попасть на остров Сильвинский и подъехать к монастырю. Путь весьма неблизкий - около пятнадцати километров, с многочисленными поворотами, и автобус затратил на него около четверти часа.

Иверский монастырь (полное официальное название - Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь) расположен на острове Сильвинский. Название острова происходит от латинского слова silva, что значит "лес". Действительно, бóльшую часть острова занимает лес. Площадь острова Сильвинский - 0,11 квадратного километра. Монастырь был основан патриархом Никоном в 1653 г. Взойдя годом ранее на патриарший престол, Никон предложил царю Алексею Михайловичу, будущему отцу Петра Первого, проект строительства в России монастыря по образу и подобию Иверского монастыря на горе Афон (Греция). Царь одобрил проект и выделил из казны деньги на его реализацию.

Строительство монастыря началось летом 1653 г. Уже к осени были построены и освящены два деревянных собора. Главный храм был освящен в честь Иверской иконы Пресвятой Девы Марии, а второй - в честь святого Филиппа, митрополита Московского и всей России (1507-1569). Вскоре был построен еще один - Успенский - собор. В 1655 г. в монастыре поселились первые монахи, в количестве около семидесяти человек. В их числе был и будущий патриарх Иоаким (1621-1690, патриарх с 1674 г. до смерти).

Монастырь благополучно действовал более двух с половиной столетий, после чего в суровые годы воинствующего атеизма пережил тяжелые времена. В 1919 г. монастырь был преобразован в Иверскую трудовую артель. Артель насчитывала семьдесят человек, в ее собственности числились монастырские угодия, а также сады, огороды, поля и пастбища. Но через восемь лет артель была снята с регистрации, монашеская община была ликвидирована, а Иверская икона в дорогом окладе увезена в неизвестном направлении.

Впоследствии на территории монастыря были: историко-архивный музей, музей краеведения, мастерские, дом инвалидов для участников Великой Отечественной войны и лесная школа для детей, больных туберкулёзом. В 1970-е гг. на острове Сильвинский был создан поселок, а на территории монастыря открыта база отдыха.

Когда я была в Иверском монастыре первый раз - в августе 1987 г. (об этом я рассказала в двадцать четвертой части серии "Путешествия моей молодости"), то моему взору предстала плачевная картина: храмы не действовали и пришли в полное запустение, монастырские строения стояли с полуразрушенными стенами и находились в аварийном состоянии, о монашеской жизни не приходилось и заикаться...

Однако четыре года спустя - в 1991 г. - монастырь был возвращен Новгородской епархии и постепенно стал возвращаться к жизни. Ко времени моего второго визита в 2010 г. обитель кардинально изменилась и приобрела благообразный вид: храмы вновь стали действующими - в них регулярно совершались богослужения, монастырские постройки отреставрированы, в обители подвизались около десяти монахов и послушников, монастырские поля были засеяны, и с них ежегодно собирали урожай.

Выйдя из автобуса, остановившегося на стоянке перед входом в монастырь, мы вошли через ворота внутрь обители и пошли к ее главному храму - Иверскому собору . По дороге гид указал нам на корпуса, в которых живут монахи, и на монастырские поля.

Иверский монастырь Иверский собор

Мы вошли внутрь храма. Собор освящен в честь Иверской иконы Пресвятой Девы Марии. Эта икона была написана неизвестным мастером в IX столетии и позднее установлена в Иверском монастыре на горе Афон (Греция), откуда икона получила свое название. В 1648 г. афонские монахи подарили копию иконы царю Алексею Михайловичу. Копия была привезена в Москву 23 октября 1648 г., однако православный календарь не обладает высокой точностью, и в настоящее время обязательная память Иверской иконы совершается тремя днями позже - 26 октября (в 2014 г. в этот день произойдет счастливое событие - Россия после трех с половиной лет вернется с летнего времени на декретное  ). Вторая копия иконы была привезена в Валдайский Иверский монастырь 22 февраля 1656 г. (эта память в настоящее время совершается 25 февраля). Третий день памяти Иверской иконы Пресвятой Девы Марии совершается во вторник в Октаве Пасхи - в этот день оригинал иконы был установлен в монастыре на Афоне. И, кроме того, в Валдайском Иверском монастыре совершается и четвертая, особая память - 10 августа. Это связано с чудесным избавлением от эпидемии холеры, свирепствовавшей в 1848 г., по молитвам к Иверской иконе (на самом деле избавление произошло 9 августа).

). Вторая копия иконы была привезена в Валдайский Иверский монастырь 22 февраля 1656 г. (эта память в настоящее время совершается 25 февраля). Третий день памяти Иверской иконы Пресвятой Девы Марии совершается во вторник в Октаве Пасхи - в этот день оригинал иконы был установлен в монастыре на Афоне. И, кроме того, в Валдайском Иверском монастыре совершается и четвертая, особая память - 10 августа. Это связано с чудесным избавлением от эпидемии холеры, свирепствовавшей в 1848 г., по молитвам к Иверской иконе (на самом деле избавление произошло 9 августа).

Иверская икона Пресвятой Девы Марии Фреска "Встреча патриархом Никоном иконы Иверской Богоматери"

Иверский собор строился с 1653 по 1656 г. и был освящен патриархом Никоном. Храм представляет образец самобытного русского церковного зодчества XVII в. В XIX в. в храме (как в молитвенном зале, так и в алтарной части) масляными красками были расписаны фрески, наиболее известная из которых - "Встреча патриархом Никоном иконы Иверской Богоматери". В XX в., когда храм использовался не по назначению, фрески были на шестьдесят процентов утрачены, но в 2006-2010 гг. полностью восстановлены. Первоначальный алтарь XVII в. был установлен на четырех каменных столбах, на каменной площадке. С передней (западной) стороны к алтарю примыкала каменная ступень. Алтарные покровы были чеканные и посеребренные, а над алтарем располагалась резная вызолоченная сень. Однако в атеистические времена этот алтарь был полностью разрушен, и в настоящее время в храме установлен новый алтарь, освященный в 2008 г. в честь Иверской иконы Пресвятой Девы Марии патриархом Алексием Вторым. Иконостас в храме величественный, пятиярусный, резной, деревянный, вызолоченный червонным золотом, венчающийся Распятием. В настоящее время он полностью восстановлен в первозданном виде.

Осмотрев Иверский собор, мы погуляли по территории монастыря и затем пошли к автобусу, на котором вернулись в Валдай и подъехали к музею колоколов.

Музей колоколов в Валдае расположен в церкви св. Екатерины (с 1920 г. не действующей) на улице Труда, 2а. Музей официально открылся в июне 1995 г., т. е. во время моего первого визита в Валдай в августе 1987 г. его еще не было. Однако с 1980 г. в рамках краеведческого музея Валдая, располагавшегося в этом же здании, действовала экспозиция "Валдайский колокольчик", позднее преобразованная в самостоятельный музей - первый и пока единственный в России музей колоколов.

Музей колоколов в Валдае Интерьер Валдайского музея колоколов

В музее представлены колокола различного назначения - церковные, набатные, вечевые, корабельные, транспортные и др., разного возраста - древние, средневековые, современные, из разных стран - русские, европейские, китайские. Можно считать, что колокола на земном шаре появились почти сразу после возникновения человека. Однако в отличие от людей, колокола за многие века практически не изменились - например, русский колокол, изготовленный в двадцатом веке и предназначенный для подвешивания на лоб лошади, очень похож на китайский пастушеский колокольчик, сделанный за полторы тысячи лет до Рождества Христова.

Экскурсию для нас проводил музейный гид (мужчина), который рассказал нам об истории колокола, истории колокольного литья в России и в зарубежных странах, а также сам позвонил в колокола и дал нам позвонить в некоторые из них.

После окончания экскурсии мы вышли из здания музея, вернулись в автобус и покинули Валдай. Наш путь лежал на северо-запад - через Крестцы в Великий Новгород. Город расположен в четырнадцати километрах в стороне от шоссе "Москва - Санкт-Петербург".

Приехав в Великий Новгород около 20 часов (к этому времени уже зашло Солнце, и начало темнеть), мы прежде всего поселились в гостинице "Новгородская", что на Десятинной улице, 6а (в городе принята московская нумерация улиц, так что, если встать лицом в сторону возрастания номеров, то четные дома будут справа, а нечетные - слева). Гостиница представляет собой трехэтажное здание без лифта. Балконы имеют лишь два номера категории "люкс", расположенные на втором и третьем этажах.

Гостиница "Новгородская"

Интерьер одноместного номера

Педагогов было четное число человек, учащихся тоже. Однако если у детей количество мальчиков и количество девочек было четным, то у взрослых количество представителей каждого пола оказалось нечетным. В итоге большинство из нас поселили по двое в двухместные номера, но мне любимой и молодому учителю физкультуры, Алексею Валерьевичу крупно повезло - поскольку нас нельзя объединить, каждому из нас достались персональные апартаменты. У меня был номер 111, на первом этаже в углу.

Разместившись в номере, я переоделась в нарядный костюм - белое платье и туфли того же цвета на высоких каблуках, и пошла вместе с другими учителями в ресторан, название которого я забыла, расположенный недалеко от гостиницы (к этому времени уже совсем стемнело, и на небе были видны звезды). Там в 21 час у нас начался торжественный банкет, посвященный нашему профессиональному празднику - дню учителя, отмечаемому 5 октября. Дети с нами не пошли - им еще рано участвовать в подобных мероприятиях.

В ресторане мы сидели за большим "круглым" столом, фактически имеющим форму, близкую к эллипсу. Оркестр играл песни разных авторов, в том числе Владимира Высоцкого. Официанты принесли всем меню - каждый заказывал то, что пожелал. Полный состав моего заказа я уже не помню. Помню, что я заказывала салат "Каприз Екатерины", бокал шампанского и апельсиновый сок. А что я заказала на первое, второе и десерт - не помню. Все блюда мне понравились.

Наевшись и напившись, мы начали танцевать. После танцев официанты принесли нам счет. С меня причиталось 1981 рубль. Я заплатила две тысячи. Сдачи я не потребовала, оставив девятнадцать рублей официантам в качестве чаевых.

Затем мы вернулись в гостиницу. Я приняла душ и легла спать. Завтрак у нас был запланирован в ресторане гостиницы в половине девятого утра, так что встать можно будет в восемь. Оказалось, что я забыла дома будильник. Не беда - по моим расчетам ровно в 8.00 3 октября в Великом Новгороде должно было взойти Солнце. Так что пока темно - можно спать, а как станет светло - пора вставать  .

.

Проснувшись на восходе Солнца в восемь часов утра воскресенья, 3 октября, я умылась, оделась и пошла на завтрак в ресторан гостиницы. В отличие от вечернего банкета, завтрак для нас был абсолютно бесплатным - его оплатила школа. После завтрака я вернулась в номер, собрала вещи и села в автобус. В первую очередь мы поехали в Юрьев монастырь, расположенный в пригороде Великого Новгорода, в пяти километрах за городской чертой, на берегу реки Волхов и озера Ильмень, из которого река берет свое начало.

Юрьев монастырь Озеро Ильмень

Юрьев монастырь был основан в 1030 г. Ярославом Мудрым. Поскольку при крещении Ярослав получил имя Георгий в честь св. Георгия Победоносца, то именно данному святому монастырь был посвящен. Но в Средние века имя Георгий получило в русском языке форму Юрий, и поэтому Георгиевский монастырь стал Юрьевым.

Когда я была в Юрьевом монастыре первый раз - 28 августа 1987 г., обитель не действовала и была почти полностью разграблена. Но в 1991 г. Юрьев монастырь был возвращен Русской Православной церкви. В обители возродилась монашеская жизнь, в храмах вновь стали совершаться богослужения. Ко времени моего второго визита 3 октября 2010 г. монастырь вновь приобрел благообразный вид. В это время здесь подвизались около десяти монахов и послушников.

Главным храмом Юрьева монастыря является Георгиевский собор, посвященный св. Георгию Победоносцу. Он строился в течение одиннадцати лет - с 1119 по 1130 г. и был освящен Новгородским епископом Иоанном. С 1929 по 1991 г. собор был закрыт, с 1991 г. вновь стал действующим. Мы вошли внутрь Георгиевского собора. Богослужение еще не началось - в будни в монастыре служат очень рано, с шести утра, но по воскресеньям первая служба начинается только в десять. Гид (женщина, ехавшая с нами в автобусе от Санкт-Петербурга) рассказала нам историю монастыря, историю Георгиевского собора и обратила наше внимание на особенности его интерьера.

Георгиевский собор Икона св. Георгия Настенная живопись

Перед окончанием строительства собора его стены были покрыты фресками, к сожалению, почти полностью уничтоженными в девятнадцатом веке во время реставрации. Сохранилась лишь малая часть первоначальных фресок, в т. ч. медальоны с четырьмя евангелистами. Собор был полностью расписан заново. В этот же период в нем был создан новый семиярусный иконостас, в котором среди прочих были установлены древнейшие иконы собора, на которыебыли надеты богато украшенные драгоценные ризы. Однако в 1898 г. и новые фрески были сбиты во время очередных ремонтных работ. Третий цикл фресок, сохранившийся до настоящего времени, выполнил иконописец Михаил Николаевич Сафонов в 1902 г.

Собор стал усыпальницей настоятелей монастыря, ряда русских князей и новгородских посадников. В 1198 г. в храме были погребены Изяслав и Ростислав, сыновья новгородского князя Ярослава Владимировича; в 1203 г. - принявший в монастыре постриг новгородский посадник Мирослав Несдинич; в 1233 г. — князь Федор Ярославич, старший брат Александра Невского, в 1224 г. - его мать Феодосия Мстиславовна (в монашестве Ефросиния); в 1453 г. - князь Дмитрий Шемяка.

В суровые годы воинствующего атеизма монастырь и собор были закрыты. Были варварски уничтожены семиярусный иконостас XVIII века с древними иконами (исчезли бесследно), галерея, полы, крытые чугунной плиткой, и древние захоронения под ними. Вход в храм для простых смертных был заказан, и во время первого визита в монастырь в 1987 г. мы с папой вынуждены были довольствоваться осмотром его внешнего вида.

Как я уже говорила, собор и монастырь были возвращены Русской Православной церкви в 1991 г. С тех пор в Георгиевском соборе ежедневно совершаются богослужения.

Фреска "Пять епископов Новгородских" Вид с хоров Собор в начале XX века

В 2013 и 2014 гг. в Георгиевском соборе были произведены археологические раскопками под руководством В. В. Седова (род. 1960), в результате которых внутри большей части собора (кроме северного придела) был восстановлен уровень пола по состоянию на XII век, а также обнаружены остатки первоначальных фресок, использовавшихся для поднятия пола и сбитых при неудачной реставрации в XIX в. В 2015 г. планируется продолжить раскопки внутри здания, а в последствии и снаружи собора.

Осмотрев собор, мы вышли на улицу и немного погуляли по территории монастыря. В три других собора - Крестовоздвиженский, Спасский и Михайловский - мы не заходили. Ныне все они вновь действуют.

Вернувшись в автобус, мы отъехали от монастыря совсем немного, чтобы посетить музей народного деревянного зодчества "Витославлицы". В 1987 г. здесь я не была.

Музей расположен на южном берегу озера Мячино. Название музея происходит от села Витославлицы, которое существовало здесь в XII—XVIII вв. Село известно с начала XII в. В 1187 г. было передано новгородским князем Изяславом Мстиславичем своему брату. В 1207 г. стало монастырской слободой при Пантелеймоновом монастыре. В первой половине XIX в. на территории села, уже заброшенного к тому времени, поселилась графиня А. А. Орлова-Чесменская. Сохранился дом графини, построенный по проекту архитектора Карла Росси. В текущем, 2014 г., археологами были найдены следы селища, которые можно связать с упоминанием в XII в. села Витославлицы.

Музей "Витославлицы" Озеро Мячино

Музей "Витославлицы" был основан в 1964 г. Его основателем считается архитектор Леонид Егорович Красноречьев (1932-2010). Здесь собраны образцы русского деревянного зодчества XVI в. - избы, церкви, хозяйственные постройки, а также жилые и производственные здания более позднего времени - XVIII - XIX вв.

Первой была перевезена в "Витославлицы" церковь Успения Пресвятой Девы Марии из приильменьской деревни Курицко, построенная в 1595 г. Первой избой, перевезённой в музей, стала изба М. Д. Евдокимовой из деревни Рышево.

Изба Марии Евдокимовой из Рышево Крестьянская изба XIX века

Церковь Успения из Курицко Церковь св. Николая из поселка Высокий Остров

Мельница из деревни Ладошино (XX в.) Церковь Рождества Пресвятой Девы Марии из села Передки

В некоторые избы, размещенные в "Витославлицах" (но не во все), можно войти внутрь. Гид рассказала нам о русском крестьянском быте прошлых веков, об особенностях интерьера традиционной русской избы, о том, где располагаются гостиная, столовая, спальня, женский уголок и т. д.

В музее представлены также деревянные храмы, перевезенные сюда из разных уголков России. Разумеется, эти церкви сейчас не действуют - на их месте построены новые, каменные или кирпичные, храмы. Кроме того, в "Витославлицах" представлены хозяйственные постройки, одна из которых - мельница из деревни Ладошино, построенная в начале двадцатого века.

На стене одной из изб, в которую нельзя войти внутрь, в укромном уголке я обнаружила серию надписей: "Здесь были мы. Школа № ... Санкт-Петербург". Номера школ были разные, но все - из Санкт-Петербурга. Мне стало стыдно за родной город, что ученики так изгадили избушку. Слава Богу, надписи нашей школы здесь не было - у нас учатся воспитанные дети, которые знают, что пачкать стенку - неприлично.

После "Витославлиц" мы поехали в центр Великого Новгорода. Следующей нашей остановкой было Ярославово дворище. Оно представляет собой исторический архитектурный комплекс на Торговой стороне Великого Новгорода, занимающий обширное пространство между Большой Московской, Иванской, Никольской улицами и берегом Волхова.

Ярославово дворище получило своё название по имени князя Ярослава Мудрого, правившего в одиннадцатом веке. Впервые словосочетание "Ярославль двор" упоминается ещё в Ипатьевской летописи под 1149 г., что исключает вероятность возникновения данного топонима в связи с именем другого русского князя по имени Ярослав. C 1477 г. по инициативе московских властей слово "двор" было заменено на уничижительное "дворище" - таким образом Иван III намеревался упразднить новгородский вечевой строй и сделать постыдным всякое упоминание о нем. Однако впоследствии уничижительный смысл был стерт, и словосочетание "Ярославово дворище" без какого-либо негатива прочно вошло в лексикон новгородцев.

Ярославово дворище когда-то было местом вечевых собраний. После упразднения Новгородской феодальной республики комплекс сохранил свое значение как место торговли, а также как религиозный ансамбль. Одной из наиболее известных церквей Ярославова дворища является церковь святых жен-мироносиц, названная так в честь женщин - учениц Иисуса Христа (Марии Магдалины, Марии Иаковлевой и Саломии), на рассвете третьего дня после крестной смерти Иисуса пришедших помазать Его тело миром (ароматическим маслом, которое в древнем Израиле использовалось как благовоние для помазания усопших), но услышавших от ангела радостную весть о том, что Христа в гробе нет, и Он воскрес. Память свв. жен-мироносиц совершается Христианской церковью в третье воскресенье Пасхи (считая саму Пасху первым воскресеньем), и именно этот день, приходящийся на апрель или май (в 2014 г. - на 4 мая), является христианским женским днем, в противовес установленному в безбожные времена и абсолютно бессмысленному по своей сути празднованию 8 марта, почти всегда попадающему на Великий Пост.

Ярославово дворище Церковь святых жен-мироносиц

В 1987 г., когда я первый раз была в Великом Новгороде, церковь святых жен-мироносиц не действовала - построенная в 1510 г., с 1922 по 1991 г. она была закрыта. Теперь, в 2010 г., это действующий храм, и мы вошли внутрь.

Церковь святых жен-мироносиц имеет три этажа - подвальный, первый и второй. На первом этаже расположился детский культурный центр, в котором проводятся выставки, музыкальные концерты, фольклорные программы. В подвале разместились архивы и другие подсобные помещения - как храмовые, так и принадлежащие культурному центру. Действующий храм - на втором этаже. Храм имеет довольно скромный иконостас, главная икона которого "Явление воскресшего Христа святым женам-мироносицам". На иконе изображены не только Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Саломия (и, конечно, Иисус Христос), но и еще четыре женщины, причисляемые к мироносицам согласно Священному Преданию - сестры Лазаря, Марфа и Мария, а также Вероника, которая вытерла Лик Иисуса платком, и Тамара. Две последние не упоминаются в Евангелиях - о них известно только из апокрифов.

Вид церкви святых жен-мироносиц Икона "Явление воскресшего Христа

с Большой Московской улицы святым женам-мироносицам"

Богослужения в церкви святых жен-мироносиц в настоящее время совершаются только по воскресеньям и в дни торжеств (всенощное бдение - накануне вечером, Божественная Литургия - в сам день утром).

Выйдя из церкви святых жен-мироносиц, мы вернулись к автобусу и поехали в Новгородский кремль.

Новгородский кремль, иначе называемый "Детинец", представляет собой крепость, построенную, предположительно, в одиннадцатом веке (первое упоминание о Детинце в летописях относится к 1044 г.) и расположенную на западном (левом) берегу Волхова. Как и Москвовский кремль, Новгородский обнесен красными кирпичными стенами, но не такими высокими, как в Москве. Вход в Новгородский кремль возможен через две пары ворот, расположенных на западной и восточной стенах кремля. При этом, в отличие от Москвы, в Великом Новгороде для входа в кремль не требуется сдавать сумки в камеру хранения и проходить на входе антитеррористический контроль - правительственных учреждений на территории Новгородского кремля нет.

Главными "изюминками" Новгородского кремля являются Софийский собор и памятник Тысячелетию России. В первую очередь мы пошли к последнему.

Памятник Тысячелетию России был воздвигнут в 1862 г. по проекту скульпторов Михаила Осиповича Микешина (1835-1896) и Ивана Николаевича Шредера (1835-1908) и архитектора Виктора Александровича Гартмана (1834-1873). При этом годом основания Российского государства считается 862-й - год легендарного призвания на Русь варягов во главе с Рюриком. Памятник представляет собой гигантский шар-державу на колоколообразном постаменте. Общие очертания монумента также представляют собой колокол (существует предположение, что памятник был призван "благовестить потомкам о героическом прошлом России»"). Вокруг державы установлены шесть скульптурных групп, в сумме содержащих 128 фигур (два в седьмой степени - в основе мира лежит двоичная система счисления?  ). Общая высота памятника 15,7 м (высота пьедестала - 6 м, фигур - 3,3 м, креста на державе - 3 м).

). Общая высота памятника 15,7 м (высота пьедестала - 6 м, фигур - 3,3 м, креста на державе - 3 м).

Подробное описание фигур, изображенных на памятнике Тысячелетию России, я уже привела в двадцать четвертой части серии "Путешествия моей молодости". Поэтому в тридцатой части только упомяну о том, что на вопрос гида: "Что означает надпись "Лета SТО", выгравированная на щите, который держит Рюрик", смогла ответить только я любимая. SТО означает не "сто", а 6370 славянскими цифрами. Учитывая, что до Петра I годы на Руси считались от сотворения мира (расчетная дата возникновения человека на Земле - 5508 г. до Рождества Христова), вычитаем 5508 из 6370 и получаем 862 г. от Рождества Христова. Именно в этом году Рюрик был призван на Русь.

Памятник Тысячелетию России Композиция "Призвание варягов на Русь"

Последней достопримечательностью Великого Новгорода, которую мы посетили, был Софийский собор Новгородского кремля. При этом, поскольку остановиться непосредственно у кремля автобус не мог, он остановился на платной стоянке на Сенной площади (площадь с таким названием имеется и в Санкт-Петербурге, и в Великом Новгороде).

Собор святой Софии - главный православный храм Великого Новгорода. Он был построен по повелению князя Ярослава Мудрого в 1045-1050 гг. и освящен Нвгородским епископом Лукой в 1050 г. в честь Софии - Премудрости Божией. В течение последующих столетий собор неоднократно перестраивался и реставрировался. Последняя крупная дореволюционная реставрация Софийского собора была выполнена в 1893-1900 гг. под руководством архитектора Николая Сильвестровича Курдюкова (1868-1924). После революции собор разделил печальную участь многих других российских храмов - в 1922 г. он был разграблен, а в 1929 г. закрыт. В храме был организован антирелигиозный музей. Во время германской оккупации сороковых годов храм был еще раз разграблен и серьезно поврежден, в послевоенные годы - полностью восстановлен и стал отделом Новгородского музея-заповедника. В данном статусе Софийский собор пребывал во время моего визита в Великий Новгород в 1987 г. Четыре года спустя, в 1991 г., собор вновь стал действующим - он был передан Русской Православной церкви и повторно освящен патриархом Алексием II 16 августа 1991 г. В 2005-2007 гг. была выполнена реставрация куполов собора. В 2010 г. мне посчастливилось вновь побывать в Софийском соборе - на этот раз в действующем православном храме.

Крест одной из глав собора венчает скульптура голубя, символизирующего Святой Дух, согласно Евангелиям сошедший на Иисуса Христа после крещения в образе именно этой птицы.

Софийский собор Голубь, сидящий на кресте Софийского собора

Подробное описание экстерьера и интерьера Софийского собора я уже привела в двадцать четвертой части. Тогда, в 1987 г., Софийский собор пребывал в статусе музея, и вход был платным (кажется, билет стоил 60 копеек, точно не помню). Теперь это действующий православный храм, вход в который - совершенно свободный.

Главной иконой Софийского собора является икона Софии, Премудрости Божией, написанная в пятнадцатом веке и установленная в Центральном иконостасе справа от Царских врат. В Мартирьевской паперти сохранилось древнее настенное изображение римского императора Константина Великого (небесного покровителя моего папы Константина Михайловича) и его матери императрицы Елены. Современная роспись Софийского собора выполнена в конце девятнадцатого века.

Император Константин и императрица Елена Икона Софии, Премудрости Божией

В Софийском соборе со мной случился казус - я задержалась в храме слишком долго. Все уже ушли, причем по-английски, не предупредив меня. Выйдя из собора, я легко нашла выход из кремля, но в какой стороне находится Сенная площадь - не знаю. Куда идти дальше??? Дошла до ближайшего перекрестка. Там - развилка двух улиц - одна из них называется Газон, а название второй я забыла. Я пошла по второй улице, прошла один квартал - не туда! Сенной площади здесь нету... Вернулась назад к перекрестку. Благо, там был милиционер (четыре года назад в России была еще милиция, а не полиция). Спрашиваю у него: "Как пройти к Сенной площади?" Оказывается, надо было идти по Газону...

Пройдя один квартал по улице Газон, я пришла на Сенную площадь и увидела наш автобус. Меня уже начали искать - с этой целью послали двух учеников. Они пошли в разных направлениях, но не туда, где была я... Вскоре ученики вернулись и обнаружили, что я "нашлась".

Мне пришлось заплатить водителю пятьдесят рублей - в компенсацию штрафа, который с него взыскали за превышение лимита времени стоянки на Сенной площади (здесь можно стоять не более тридцати минут). Я не стала спорить - ведь автобус стоял слишком долго по моей вине.

Мы поехали в кафе (название не помню) - там у нас был обед. После обеда, около восемнадцати часов, мы покинули Великий Новгород и поехали в сторону Санкт-Петербурга. Сначала автобус выехал из центра города в северные окраины, затем проехал четырнадцать километров по соединительному шоссе и, наконец, выехал на шоссе М10 "Москва - Санкт-Петербург" (рядом с точкой выезда на шоссе был указатель с надписью "Санкт-Петербург 170"). В 19.20 зашло Солнце, и я обратила внимание на то, как после этого момента быстро стемнело. 3 октября - один из двух дней года, когда продолжительность сумерек в Северо-Западном регионе России минимальна (второй день, обладающий указанным свойством - 11 марта).

Примерно через два с половиной часа, совершив по пути десятиминутную бытовую остановку в поселке Ушаки, автобус привез нас в Санкт-Петербург, на Московскую площадь. Мы вышли из автобуса, забрали багаж и попрощались друг с другом. После этого я вошла в вестибюль станции метро "Московская", и на метро и на трамвае приехала домой. Меня встретила мама. Дома я была около 22 часов 30 минут (было уже совсем темно).

На этом серия "Путешествия моей молодости" завершена. В 2011 г. я не выезжала из Санкт-Петербурга, а путешествие на Мальту, которое я совершила зимой 2012 г., я уже описала в отзыве "Мальта в январе и феврале" и в серии "45 дней и ночей в мальтийской Марсаскале". Таким образом, 3 октября 2010 г. моя молодость закончилась. По Пифагору, в тридцать шесть лет заканчивается молодость и начинается зрелость. Надеюсь, философ не обидится на меня, что я продлила период своей молодости на шесть с половиной месяца...

С уважением, Мария Константиновна.

Другие части рассказа:

- Путешествия моей молодости. Часть 1. Волгоград. 1976, 1977 и 1979 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 2. Волгоград. 1980 и 1981 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 3. Зарасай. 1978, 1979 и 1980 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 4. Брянск. 1981 год

- Путешествия моей молодости. Часть 5. Рамонь. 1982 год

- Путешествия моей молодости. Часть 6. Эльва. 1982 и 1984 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 7. Бюракан. 1983 год

- Путешествия моей молодости. Часть 8. Ереван. 1983 год

- Путешествия моей молодости. Часть 9. Армения. 1983 год

- Путешествия моей молодости. Часть 10. Сестрорецк. 1984 год

- Путешествия моей молодости. Часть 11. Адлер. 1985 год

- Путешествия моей молодости. Часть 12. Адлер. 1985 год

- Путешествия моей молодости. Часть 13. Адлер. 1985 год

- Путешествия моей молодости. Часть 14. Ермолино. 1986 год

- Путешествия моей молодости. Часть 15. Кострома. 1986 год

- Путешествия моей молодости. Часть 16. Аксаково. 1987 и 1988 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 17. Загорск. 1987 год

- Путешествия моей молодости. Часть 18. Москва. ВДНХ. 1987 и 1988 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 19. Москва. Проспект Вернадского. 1987 и 1988 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 20. Москва. Новодевичье кладбище. 1987 и 1988 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 21. Дмитров. 1987 и 1988 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 22. Москва. Петровка и Арбат. 1988 год

- Путешествия моей молодости. Часть 23. Москва. Московский планетарий. 1988 год

- Путешествия моей молодости. Часть 24. Валдай. 1987 год

- Путешествия моей молодости. Часть 25. Лес в окрестностях Мин. 1988 год

- Путешествия моей молодости. Часть 26. Зубакино. 1989 год

- Путешествия моей молодости. Часть 27. Беломорск. 1990 год

- Путешествия моей молодости. Часть 28. Волгоград. 1991 и 1993 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 29. Хельсинки. 1999 год

![]()

Главная - О проекте - Помощь - Добавить отзыв - Реклама на сайте - Обратная связь

© awaytravel.ru, 2010-2017. При использовании материалов обязательна ссылка на www.awaytravel.ru

Читайте также