Путешествия моей молодости. Часть 14. Ермолино. 1986 год

Четырнадцатая часть серии "Путешествия моей молодости" посвящена деревне Ермолино Фурмановского района Ивановской области России, где я была с папой с 8 июля по 3 августа 1986 года. Кроме того, 24 июля из Ермолино мы с папой совершили поездку в город Кострому, которой я посвящу отдельную - пятнадцатую - часть.

До этого путешествия я была обычной советской девчонкой - ходила в школу, играла с подругами, читала книги, слушала радио, смотрела телевизор, даже интересовалась чемпионатом мира по футболу, проходившему в тот год в Мексике (до сих пор помню обидное поражение советской сборной от бельгийцев в четвертьфинале) - и меньше всего думала о религии (когда в конце июня по радио в передаче с атеистической тематикой речь шла о трех лицах Пресвятой Троицы, эта информация была для меня как темный лес). Но после того, как в деревне Ермолино летом 1986 года мы с папой пожили в православной религиозной общине, в меня, можно сказать, была заложена "мина замедленного действия" - постепенно я стала глубоко верующей женщиной (но не православной, а католичкой), и в настоящее время каждое воскресенье и в дни религиозных торжеств я посещаю богослужения в католическом храме Пресвятой Девы Марии Лурдской, что в Ковенском переулке Санкт-Петербурга.

Как я уже говорила в десятой части, посвященной Сестрорецку, в июне 1984 года дядя Боря, папин брат, по семейным обстоятельствам уехал из Ленинграда и переехал в город Фурманов Ивановской области. Там он работал преподавателем вычислительной математики в одном из местных институтов (до сих пор не могу понять, зачем он променял Ленинградский Государственный Университет на какой-то провинциальный институт?). Дачу в Сестрорецке, понятно, он вынужден был продать, и взамен купил дачу в деревне Ермолино, что в двадцати минутах езды на поезде от Фурманова. На эту-то дачу он и пригласил нас с папой летом 1986 года.

От Ленинграда до Ермолино можно было доехать либо на поезде "Ленинград-Иваново", либо на поезде "Ленинград-Куйбышев" (поезд "Ленинград-Горький" также проходил через станцию Ермолино, но не останавливался на ней). 28 июня папа поехал покупать билеты. Их удалось достать на 7 июля, и притом только на Куйбышевский поезд, который прибывает в Ермолино очень рано - в 5.32 (а Ивановский - в 9.26). Ничего не поделаешь, придется смириться с этим неудобством.

На железнодорожном транспорте льготы положены только для детей, не достигших десятилетнего возраста (а также для ветеранов и инвалидов). Мне уже исполнилось двенадцать, поэтому мой билет был за полную стоимость (какова была цена билета, я не помню).

С 1 июля я начала считать часы, оставшиеся до отправления (подобно тому, как я считала часы до возвращения из Адлера год назад). И вот наконец наступил день отъезда - понедельник, 7 июля, первый день папиного отпуска (который у него продолжался, с учетом всех компенсаций, по 6 августа включительно - он, проработав три года преподавателем Ленинградского Государственного Университета, в 1985 г. перешел в этом же университете на инженерную должность, и, к сожалению, продолжительность его отпуска сократилась с 56 дней до стандартных двадцати восьми). В этот день было новолуние. У мамы отпуск начинался неделей позже - с 14 июля, но она в тот понедельник взяла отгул и смогла нас проводить.

Около 13.00 мы вышли из дома и приехали на Московский вокзал. Поезд № 247 "Ленинград-Куйбышев" отправлялся в 14.30. Помню, что в конце поезда были два прицепных вагона, один из которых шел в Ульяновск, а другой - в Уфу. Наш вагон был четвертый, плацкартный, а места боковые - №№ 43 и 44 (номера мест совпадают с теми, что были в 1978 году во время моей первой поездки на поезде - в Даугавпилс).

Мы заняли свои места и попрощались с мамой. Места были синего цвета. Точно по графику поезд отправился. Мы взяли с собой в дорогу две бутылки лимонада и постепенно, до вечера, их выпили. Было очень жарко, +26 градусов, и мы с папой с нетерпением ждали первой остановки - Бологое, где поезд стоял десять минут (с 18.45 до 18.55). В Бологое мы с папой вышли подышать свежим воздухом.

После Бологого поезд свернул с Октябрьской железной дороги налево и поехал точно на восток. После следующей остановки, бывшей в городе Макса́тиха Калининской области (там поезд стоял две минуты - с 21.39 до 21.41), я легла спать на нижнем месте № 43. Вскоре и папа заснул на верхней полке № 44.

Первый раз я проснулась в четвертом часу ночи на вторник, 8 июля. После этого я не спала минут пятнадцать. За это время поезд останавливался на станции Бурмакино, затем в городе Не́рехта Костромской области. Я заметила, что ночи здесь несколько темнее, чем в Ленинграде - если у нас в Северной столице они в первой половине июля еще белые, то здесь, двумя градусами южнее (Нерехта находится на 58-й параллели), июльские ночи следовало отнести к классу светло-серых (полночь - в навигационных сумерках, при глубине погружения Солнца под горизонт от 7 до 12 градусов).

В Бурмакино сухой мужской голос отрезал (и притом только один раз): "Поезд на Куйбышев отправляется!" А в Нерехте женский голос четко повторил два раза: "От (номер не помню) платформы отправляется пассажирский поезд двести сорок восьмой сообщением Ленинград-Куйбышев". Итак, номер нашего поезда поменял четность - из Ленинграда мы уехали на 247-м, а через Нерехту проехали уже на 248-м. Но это меня не удивило - со сменой четности я уже сталкивалась четыре года назад, когда ехала в Воронеж.

После того, как поезд отправился из Нерехты, я опять заснула. Папа меня разбудил в тот момент, когда поезд стоял в городе Фурманов. По графику здесь поезд должен был стоять с 5.11 до 5.14, но в реальности он опаздывал минут на 40, и нам удалось поспать немножко подольше. В это время уже взошло Солнце, и было светло.

После Фурманова мы с папой оделись, умылись и стали готовиться к выходу. Следующая остановка была наша - Ермолино. В Ермолино поезд прибыл с 34-минутным опозданием - в 6.06. Мы вышли из поезда, который вскоре поехал дальше (до Куйбышева поезд доедет только через сутки - утром 9 июля). В это же время, в 6.06, с параллельного пути отправился поезд "Москва-Кинешма" (который шел точно по графику - отправление в 6.06).

Поезда на станции Ермолино Здание вокзала на станции Ермолино

Мы зашли в здание вокзала и перекусили в местном круглосуточном буфете. Затем отдохнули и в 7 утра пошли пешком от станции Ермолино в одноименную деревню. Путь не близкий - примерно два километра. Любопытно, что станция находится в Ивановском районе Ивановской области, а деревня - в Фурмановском.

Сначала мы прошли около четырехсот метров по тропинке, шедшей параллельно железнодорожным путям (справа от них), на север, в сторону Ленинграда - в сторону, откуда мы приехали. Направо, на северо-восток, ответвлялась ветка на город Кинешму - эту ветку нам пришлось пересечь. А в обратную сторону, на юг, шла ветка на Иваново - областной центр региона. Вдоль дороги расположилось несколько домиков деревенского типа (все они были коричневого цвета), в одном из которых, по словам папы, жила тетя Тамара - станционный смотритель.

Через четыреста метров мы свернули направо и пошли по тропинке, шедшей через лес. В лесу было сухо и чисто, но не без комаров. Один из них укусил меня в ногу. Чтобы утолить зуд, пришлось открывать чемодан и доставать одеколон.

Выйдя из леса, мы пересекли поле и пришли в деревню Ермолино. Папа сразу же обратил мое внимание на особенности местного этикета - при первой встрече в течение суток здесь принято здороваться со всеми людьми, даже с незнакомыми.

Деревня Ермолино имела около пятидесяти домов бревенчатого типа, бо́льшей частью коричневого цвета (некоторые дома были окрашены в зеленый цвет) и расположенных на двух "улицах". Нумерации домов и обозначений улиц в деревне нет. Но совсем без системы адресации я не смогу жить - легко запутаться. Нумеровать дома я не стала, однако "улицам" придумала названия. "Улицу", по которой мы вошли в деревню, я вскоре назвала Главной улицей. На ней находились большинство домов деревни, в том числе и дача дяди Бори.

Когда мы подошли к этому дому, дядя Боря встретил нас. Мы поздоровались и обнялись, поставили вещи и обустроились. Ермолинская дача дяди Бори, в отличие от сестрорецкой, была совсем маленькой - в доме была всего одна комната с двумя кроватями. На одной из них спал дядя Боря, вторая предназначалась папе. Мне же дядя Боря определил спальное место на печке, расположенной в сенях. Пришлось смириться с этим - я дама, поэтому поменяться с папой и спать в одной комнате с дядей я не могла.

Кроме двух кроватей, в комнате были стол, три стула и часы с маятником и двумя гирьками, цифры на циферблате которых были римскими (причем цифра IX была стандартной, а вместо цифры IV использовалось обозначение IIII, характерное именно для часов). Когда мы пришли, часы показывали пять минут девятого.

Еще одной особенностью дяди-Бориной комнаты было кадило. Этот предмет религиозного культа висел на гвоздике, вбитом в стену, справа от входа в комнату. Рядом с кадилом на полке стояла баночка с ладаном.

В сенях был рукомойник. Туалет типа "очко" - в будке во дворе, метрах в пятидесяти от дома. Что же касается ванной, то ее тут нету, однако  . Вместо ванной в деревне была баня, которую топили раз в неделю - по субботам. В сенях была скамейка, на которой можно было посидеть. Перед скамейкой - стол. Под скамейкой, на полу - банка с составом от колорадских жуков. Во дворе - огород, на котором росла бо́льшей частью картошка, в листьях которой ползали эти самые колорадские жуки и их личинки. За четверть века эти полосатые "агенты НАТО" преодолели расстояние от Америки до Ермолино и оккупировали всю деревню...

. Вместо ванной в деревне была баня, которую топили раз в неделю - по субботам. В сенях была скамейка, на которой можно было посидеть. Перед скамейкой - стол. Под скамейкой, на полу - банка с составом от колорадских жуков. Во дворе - огород, на котором росла бо́льшей частью картошка, в листьях которой ползали эти самые колорадские жуки и их личинки. За четверть века эти полосатые "агенты НАТО" преодолели расстояние от Америки до Ермолино и оккупировали всю деревню...  .

.

В июле клубни картофеля еще не созрели - они созреют в сентябре. Дядя Боря обратил наше внимание на темно-бордовые ягоды картофеля, уже созревшие к этому времени, и сказал, что они чрезвычайно ядовиты.

Напротив дяди-Бориной дачи была церковь, выкрашенная в светло-желтый цвет и посвященная Воскресению Христову. В эту церковь, по предложению папы и дяди Бори, мы пошли сразу после того, как осмотрели дачу - в десятом часу утра 8 июля 1986 года.

Церковь Воскресения Христова в Ермолино

В церкви в это время шло крещение маленькой девочки Юли, которой было три года. Мы немного опоздали к началу - по-видимому, обряд начался ровно в девять часов. Мне уже приходилось наблюдать отрывок из церемонии крещения во время моего первого посещения православной церкви (это была церковь св. Екатерины в поселке Динамо, пригороде Ленинграда, куда мы зашли с папой 10 марта 1984 г. во время поездки в Антропшино; напомню, что в 1980 г. в Зарасае мы с папой не заходили внутрь католической церкви, а только проходили мимо нее, а в 1983 г. в Армении мне не приходилось заставать моменты, когда таинство крещения совершалось в Армянской Апостольской церкви) - тогда там крестили маленького мальчика и девочку постарше. Я увидела, что священник прикасался к детям каким-то предметом - то ли шприцем, то ли кисточкой. И я не могла понять, делает ли он им уколы или что-то другое... И только сейчас я узнала от папы, что суть таинства крещения не в этом - главное здесь - троекратное погружение в воду (фактически заменяемое обливанием головы), а предмет, которым священник прикасался к детям - это не шприц, а кисточка, с помощью которой священник мазал детей церковными маслами - елеем и миром.

После начальных молитв священник трижды спросил всех присутствующих, отрекаются ли они от сатаны. Все хором ответили: "Отрекаемся". Затем шесть раз был задан вопрос: "Сочетаетесь ли вы со Христом?". Все ответили: "Сочетаемся". Затем священник подошел к большому сосуду темно-вишневого цвета, в дальнюю сторону которого были воткнуты три зажженных свечи. Папа сказал, что этот большой сосуд называется "Купель". Священник долго читал молитву над водой, налитой в купель, затем смазал Юлю церковным маслом - елеем, после чего девочку раздели догола, и она вошла в купель. Затем Юля долго не позволяла священнику облить голову, плакала, и говорила: "Не надо!" Мама ее уговаривала, говорила: "Юля! Тебе польют головку и всё будет хорошо! А иначе ты будешь болеть и тебе будут делать уколы!" Страх перед уколами заставил Юлю сдаться, и священник три раза полил ей голову водой из купели. После этого Юля вышла, и ее одели. Потом священник одел Юле на шею крестик, прочитал молитву, смазал ее другим церковным маслом - миром, после чего повел маму с Юлей на руках три раза вокруг купели. Затем прочитал еще какие-то молитвы, вытер губкой миро, подстриг Юле волосы, и вскоре церемония крещения, длившаяся около двух часов, закончилась. Так произошло мое первое серьезное знакомство с богослужением Русской Православной церкви.

После этого мы с папой и дядей Борей пошли в дом, где пробыли до обеда, начинавшегося, по традиции, с 14 часов. Обед для всей деревни ежедневно организовывался в большом двухэтажном зеленом доме тети Кати, Юлиной мамы. В принципе, мама с дочкой жили в Москве, а здесь, в Ермолино, у них была дача.

Перед обедом все под руководством местного священника, отца Антония, произнесли нараспев молитву "Отче наш" на церковнославянском языке (к настоящему времени я так и не смогла выучить церковнославянскую версию данной молитвы, хотя прекрасно знаю ее на современном русском, современном и древнем английском, немецком, польском, латинском и армянском языках). Что было на обед на первое и второе, я забыла. Помню, что папа предложил на второе банку "Славянской трапезы", популярной в то время и привезенной нами из Ленинграда. Но в этот день на обед и так было достаточно кушаний, поэтому "Славянскую трапезу" мы открыли и съели в один из последующих дней. А на третье в честь крещения Юли был подан пирог с вишневым вареньем, а в качестве напитка - чай. Пирог мне очень понравился, чай тоже. После окончания обеда была пропета другая молитва, также на церковнославянском языке.

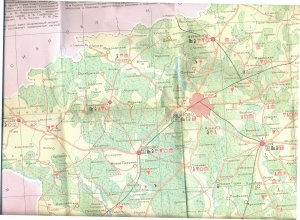

В доме тети Кати, в комнате, где мы обедали, на стене висела карта Ивановской области. На этой карте населенные пункты, в которых были действующие церкви, от руки были отмечены восьмиконечными православными крестами. Деревня Ермолино (также отмеченная крестом) изначально на карте не числилась, поэтому ее название было написано рядом с крестом от руки. Кроме того, от руки рядом с крестами были написаны названия еще нескольких деревень Ивановской области.

У нас с папой также была карта Ивановской области, которую мы привезли из Ленинграда. Но на нашей карте никаких крестов не было. Ни деревня, ни станция Ермолино на нашей карте обозначены не были. Были указаны только ветви железной дороги на Кинешму и Иваново, на пересечении которых расположилась наша станция.

Когда я, перебирая стары карты, нашла среди них карту Ивановской области, я очень удивилась, что в юго-западной части данного региона имеется географическое название Мальтино. Неужели эта русская деревушка названа в честь Мальты (где я была в командировке зимой 2012 г.)?

В углу комнаты находился предмет, который я посчитала зна́ком "плюс". Но папа мне сказал: "Это не плюс, это крест". А во дворе дома росли кусты красной и черной смородины - мы периодически собирали эти ягоды, мыли их и подавали к столу.

После обеда, заскочив к себе домой, мы с папой пошли купаться на озеро, которое было на окраине деревни. Спускаться в озеро надо было с мостков по трем ступенькам. Спасательный круг мы забыли в Ленинграде, но в это время я уже хорошо плавала, и в круге не было особой необходимости. Когда я заплыла туда, где глубоко - попыталась встать на ноги, а до дна не достать... - то закричала "Господи, помилуй!" (это восклицание многократно повторял священник в церкви). Так я впервые в своей жизни помолилась. А папа сказал мне в ответ: "Не поминай имени Господа напрасно!"

Вечером, в 19 часов, мы поужинали в доме тети Кати (опять с молитвами до и после еды). Потом немножко погуляли по деревне (когда мы присели на горизонтальную ветку, ответвлявшуюся от березы на небольшой высоте, я немножко вздремнула и размышляла о том, что поезд, в котором мы ехали, всё еще не достиг Куйбышева).

Во время вечерней прогулки папа мне рассказал о том, что они с дядей Борей - верующие люди. Папа пришел к вере в сознательном возрасте - в первой половине семидесятых годов он подробно исследовал пять религиозных конфессий - иудаизм, ислам и три ветви христианства - православие, католицизм и протестантизм. Папа посещал богослужения в различных храмах, и в 1975 году сделал окончательный выбор в пользу православия. Через три года, в Великий Понедельник, 24 апреля 1978 года, папа принял таинство крещения в церкви святого Иова, что на Волковском кладбище Ленинграда. С тех пор папа носил на шее серебряный крестик на цепочке, также сделанной из серебра. На крестике была выгравирована надпись "Спаси и сохрани".

Папа снимал крестик только во время купания и, по его словам, во время мытья в бане. Но когда мы однажды купались в озере вместе с певчей хора - тетей Раей (о ней речь пойдет впереди), последняя сказала папе: "Снимаете крест, когда купаетесь?" и объяснила папе, что христианин должен купаться с крестом, крест можно снимать только на время мытья в ванной или в бане.

Забегая вперед, скажу, что, поскольку религия в те годы, мягко говоря, не приветствовалась, то, вернувшись в Ленинград, папа снял крест и хранил его в кошельке, надевая "украшение" только во время походов в церковь.

После этого папа мне рассказал о христианском вероучении, о земной жизни Иисуса Христа и о религиозных торжествах и праздниках Православной церкви.

Около 22 часов мы пошли домой - спать. Я забралась на печку, где мне была постелена постель. Немножко непривычно - высоко, немного выше, чем на верхней полке в поезде, но ничего - смириться можно.

Распорядок дня в последующие дни у нас был таков: утром мы вставали около 9 часов, завтракали у себя дома, затем шли гулять по окрестностям. Обед (в 14 часов) и ужин (в 19) на всю деревню ежедневно организовывался в доме тети Кати - Юлиной мамы. Между обедом и ужином мы обычно шли купаться на озеро, а после ужина - еще раз гуляли, затем возвращались домой и около 22 часов ложились спать.

Однажды во время обеда в дом тети Кати вошли два милиционера и, показав удостоверения, проверили документы у всех взрослых. Никаких инцидентов не было, разве что не у всех паспорта были с собой, и кому-то пришлось сбегать за документом домой. А в сентябре, когда мы уже вернулись в Ленинград, папу вызвали в суд в качестве свидетеля - в конце августа ермолинскую церковь обокрали - было похищено несколько икон. Но в это время мы уже были в Ленинграде, и папа мог только сказать, что ему ничего об этой краже неизвестно...

В общине неукоснительно соблюдались посты. В эти дни на обед и на ужин не подавалось ничего мясного, молочного и яичного. До 11 июля продолжался Петровский Пост, начавшийся 30 июня, а затем однодневные посты были каждую среду и пятницу. Кроме того, те, кто готовился к причастию, перед этим должны были три дня поститься (независимо от того, были ли в эти дни посты или нет). За время нашего пребывания в Ермолино папа принимал причастие два раза - 12 июля и 2 августа и перед этим оба раза по три дня постился - первый раз все три дня вместе со всеми (был Петровский Пост), а второй раз - в среду и в пятницу со всеми, а в четверг - индивидуально.

В доме тети Кати регулярно пеклись хлеба для церковных служб. Иногда один или два маленьких хлебца можно было съесть просто так. Эти хлебцы были очень вкусными.

Однажды на обед подали квас в большом сосуде. На дне сосуда был осадок, и я сказала: "Это не квас, это квасное вещество!" А дядя Боря ответил: "Это у вас в городе не квас, а квасное вещество! А это - настоящий хлебный квас! Он и должен быть с осадком!"

Деревня Ермолино, как я уже говорила, насчитывала около пятидесяти домов, располагавшихся на двух безымянных "улицах". Нумерация домов в деревне отсутствовала. Чтобы ориентироваться в деревне, "улицу", на которой стояли большинство домов, в т. ч. наш, я назвала Главной улицей. Наш дом был четвертый с дальнего (по отношению к железнодорожной станции) конца и располагался напротив церкви Воскресения Христова. За церковью начинался еще один маленький "переулок", в котором было только пять или шесть домов. Этот "переулок" я назвала Зацерковным переулком. Нумеровать дома я не стала (если бы я ввела нумерацию, начинающуюся на Главной улице с дальнего конца, то нашему дому следовало присвоить номер 8).

За дальним концом деревни расположилось озеро, в котором мы купались. За озером - поле, засеянное рожью (папа мне объяснил, что рожь имеет три степени спелости - сначала молочная, затем восковая и, наконец, полная. В июле зерна в колосьях были восковой спелости). За полем - лес, куда мы иногда ходили за грибами - бо́льшей частью мы собирали маслята и сыроежки, но иногда попадались и белые грибы - и за ягодами - малиной и ежевикой. Особенно богатый урожай грибов был собран 15 и 17 июля - в эти дни у нас был вкусный обед. Оба раза мы всей деревней тщательно перебрали грибы, чтобы убедиться, что среди них нет ядовитых - если начать варить грибы без проверки, то одна поганка может запросто отравить всю коллекцию.

За ближним концом деревни была береза с ответвляющейся от нее низкой прочной веткой, на которой можно посидеть и отдохнуть. Рядом с березой - развилка двух тропинок. Одна из них ведет через поле, затем через лес к железнодорожной станции Ермолино. Другая - через то же поле (но в ином направлении) к соседней деревне Пережогино. Через Пережогино также можно попасть на станцию Ермолино - более длинным путем, но минуя лес. Путь через Пережогино использовался в дождливые дни или сразу после дождей - в это время в лесу мокро и грязно, поэтому лучше сделать крюк, но остаться чистыми. Иногда мы с папой ходили к станции через Пережогино, а иногда - прямым путем.

Обитателей деревни можно разделить на четыре категории - взрослые средних лет, дети, старики и кошачьи.

Среди первых можно выделить папу и дядю Борю, священнослужителей - отца Антония, дьякона Павла и звонаря Игоря, Юлину маму - тетю Катю, а также тетю Розу. Кроме них, в деревне было еще несколько взрослых людей средних лет, но я с ними не была знакома.

Отцу Антонию было неполных 27 лет (он родился 23 октября 1959 г.). Он был монахом и стал священником совсем недавно - два или три года тому назад. Священник совершал богослужения очень тщательно, без малейших сокращений, поэтому крещения в его служении длились около двух часов, а литургии - все три. Отец Антоний жил с экономкой в маленьком белом домике рядом с церковью, у него был единственный на всю деревню радиоприемник (телевизоров в Ермолино не было совсем). Отцу Антонию сослужил дьякон Павел - также монах, двадцати пяти лет. Звонарь Игорь был постарше - около 35 лет, он был женат и имел восьмилетнюю дочь Настю.

Однажды (дату не помню) отец Антоний спросил меня о том, что означает приставка "анти". Я ответила, что она означает "что-то противоположное". Отец Антоний сказал мне, что в светских словах эта приставка действительно означает "против", но в религиозных терминах она может иметь значение "вместо". В частности, слово "антидо́р" (церковный хлебец, раздаваемый в конце службы тем, кто не принимал причастие) в буквальном переводе с греческого языка означает "вместо дара".

Тетя Катя и Юля, как я уже говорила, жили в Москве, а в Ермолино у них была дача - большой двухэтажный дом зеленого цвета, располагавшийся, на той же стороне Главной улицы, что и церковь, левее последней (между церковью и домом тети Кати было еще несколько домов).

Тетя Роза была женщиной средних лет, около сорока. Она приняла крещение в сознательном возрасте, причем, поскольку имя Роза в православных святцах, в отличие от католических, не числится, при крещении она получила имя Раиса (поэтому ее можно было называть тетей Раей). Тетя Роза пела в церковном хоре.

Кроме меня, в деревне было еще несколько детей - трехлетняя Юля (дочь тети Кати), восьмилетняя Настя (дочь звонаря Игоря), а также два мальчика лет десяти, один из которых приехал из Иванова, а другой - из Фурманова. Как звали этих мальчиков, я забыла, с их родителями я не была знакома. Один из них сказал мне: "У вас в Ленинграде народу - во! (провел рукой около горла), а у нас - вот столечко" (провел рукой у пояса).

Юля для меня была слишком мала, с мальчиками я разговаривала пару или тройку раз, а с Настей мы подружились и играли практически каждый день.

У Юли была игрушка - музыкальный прибор с нарисованными на ней белыми и черными клавишами наподобие фортепьянных, причем на всех клавишах были написаны названия нот, которым они соответствовали (для белых клавиш - до, ре, ми и т. д., для черных - до-диез, ре-диез и т. д.). Звуки из игрушки извлекались с помощью специальной палочки, похожей на смычок скрипки. Когда Юля просила маму, чтобы она дала ей эту игрушку, она говорила: "Мама, дай му́ку поиграть". "Му́ку" - значит музыку...

Старшее поколение представляли несколько бабушек - экономки отца Антония и дьякона Павла (монахам запрещено жениться, но можно иметь экономок) - их имена я забыла, а также бабушка Пелагея, которой было за восемьдесят - она жила в Зацерковном переулке. Однажды бабушка Пелагея, узнав, что я некрещеная и не желаю креститься, сказала мне, что в Библии сказано, что в конце века всех некрещеных будет кусать саранча, и место укуса заживать не будет. Как-то раз за обедом в доме тети Кати (дату не помню) на стол сел зеленый кузнечик, которого кто-то ошибочно принял за саранчу. Помню, как звонарь Игорь гонял этого кузнечика, а он скакал по столу. И тут бабушка Пелагея сказала, что саранча будет кусать всех некрещеных. "Кусать не кого" - сказал кто-то. -"Да нет, есть, кого кусать", - возразила бабушка Пелагея. Одна Маша у нас некрещеная... Я расплакалась, а бабушка Пелагея успокоила меня и сказала: "Не плачь, Маша, мы тебя в обиду не дадим!" Куда девался кузнечик, я не помню.

Бабушка Пелагея всеми правдами и неправдами пыталась загнать меня в купель. Как-то раз она рассказала о маленьком мальчике, который шел мимо церкви. Бабушка Пелагея, узнав, что он некрещеный, уговорила его креститься, а она стала его крестной матерью. После этого мальчик, вернувшись домой, с гордостью сообщил родителям, что он крестился. Какова была реакция родителей, бабушка Пелагея умолчала.

В другой раз бабушка Пелагея долго рассказывала мне о том, что если я крещусь, то стану христианкой (и имя-то какое - христианка! - подчеркнула старушка). А если останусь некрещеной, то буду язычницей. Но я предпочла остаться язычницей...

В какой-то день (дату не помню) бабушка Пелагея пригласила отца Антония, чтобы он ее соборовал. Как я узнала из "Настольной книги священнослужителя", бывшей в доме дяди Бори, таинство соборования совершается над больными.

Кошачьих представляли трехцветная кошка Маша (моя тезка  ), которой в сентябре исполнялось два года, и рыже-белый кот Слепой - когда-то он подрался с собакой и лишился левого глаза, но жестоко отомстил псу, покусившемуся на его - поцарапал собаку, занес ей какую-то инфекцию, и вскоре пес скончался. Маша ждала котят, вероятно от Слепого, и родила их вечером 21 июля. Котят было четверо. Сначала они были неразлучны с Машей, сосали свою маму и пили мамино молоко, а в начале августа их взяла к себе тетя Рая, тогда как Маша осталась уличной кошкой, но каждый вечер приходила к своим детям в дом тети Раи. Слепой детьми совсем не интересовался - он считал себя мавром, который сделал свое дело, и теперь может уходить

), которой в сентябре исполнялось два года, и рыже-белый кот Слепой - когда-то он подрался с собакой и лишился левого глаза, но жестоко отомстил псу, покусившемуся на его - поцарапал собаку, занес ей какую-то инфекцию, и вскоре пес скончался. Маша ждала котят, вероятно от Слепого, и родила их вечером 21 июля. Котят было четверо. Сначала они были неразлучны с Машей, сосали свою маму и пили мамино молоко, а в начале августа их взяла к себе тетя Рая, тогда как Маша осталась уличной кошкой, но каждый вечер приходила к своим детям в дом тети Раи. Слепой детьми совсем не интересовался - он считал себя мавром, который сделал свое дело, и теперь может уходить  .

.

Богослужения в церкви, которые проводил отец Антоний в сослужении дьякона Павла, совершались не ежедневно (как это принято в городских церквах), а только по воскресеньям и дням религиозных торжеств и праздников. Утренняя служба - литургия - начиналась в 9 часов утра и продолжалась до двенадцати. В конце службы желающие могли причаститься - принять тело и кровь Иисуса Христа под видом хлеба и вина. Накануне совершалось всенощное бдение или, если статус наступающего дня недостаточно высок, простая вечерня. В отличие от города, где вечернее богослужение в православных храмах всегда начинается в 18 часов, здесь, в деревне, служба начиналась в 17. В конце вечернего богослужения причастие не полагалось.

Крещение совершалось время от времени по требованию верующих, как правило, только в дни, когда была литургия, вскоре после нее - с 13 или с 14 часов. Но маленькую Юлю, по словам тети Кати, пришлось долго уговаривать - она никак не соглашалась. Когда же 8 июля Юля наконец сдалась, в 9 утра было организовано внеочередное крещение - в тот рядовой вторник литургии в церкви не было.

В тот же день, 8 июля, за обедом (за которым праздновалось крещение Юли), дядя Боря спросил меня: "Маша, когда тебя крестить будем? В субботу?" (в наступающую субботу, 12 июля, было торжество святых апостолов Петра и Павла, и в церкви должна была быть литургия). Но я ответила: "Никогда!" Во-первых, в то время я не понимала, зачем это нужно, зачем просто так мочить голову, а во-вторых, что сказала бы мама, когда я приехала? - ведь она, в отличие от папы и дяди Бори, была атеисткой...

Следующий раз мы с папой и дядей Борей вошли в церковь в четверг, 10 июля, когда богослужения не было - дядя Боря взял домой церковный ковер, чтобы его пропылесосить, и теперь мы втроем внесли ковер в церковь и постелили его по центру зала. А вечером в пятницу, 11 июля, я присутствовала на отрывке всенощного бдения накануне торжества святых апостолов Петра и Павла. В Православной церкви, в отличие от Католической и Протестантской, верующие стоят во время богослужения, и я выдержала только 15 минут. Помню, как дьякон Павел совершал каждение в нашу сторону, и мы должны были поклониться. Через 15 минут, видя, что я больше не выдержу, папа отпустил меня на улицу, а тетя Катя разрешила мне поиграть с маленькой Юлей.

В субботу, 12 июля, в сам день торжества святых апостолов Петра и Павла, в 9 утра началась литургия. Папа с дядей Борей пошли в церковь, а я сидела на скамейке около дома и читала взятую из Ленинграда книжку Жюля Верна "80000 километров под водой". Но в пол-двенадцатого папа вышел из церкви и позвал меня: "Маша, хочешь посмотреть, как верующие причащаются?" - "Хочу" - ответила я и пошла за папой в церковь. В церкви я увидела, как верующие по одному подходили к отцу Антонию, который держал золотую чашу, наполненную вином, в которое были погружены частицы хлеба. Верующие называли свои имена, после чего священник зачерпывал ложкой кусочек хлеба и давал съесть этот кусочек принимающему таинство. После этого дьякон Павел, стоявший рядом, вытирал рот причастившегося красной салфеткой. Папа и дядя Боря также приняли причастие в этот день.

После окончания богослужения отец Антоний прочитал молитву с пожеланием здоровья и долгих лет жизни дьякону Павлу, у которого в этот день были именины. А когда мы вышли из церкви, папа объяснил мне - что именины - это не день рождения, как ошибочно считалось в советском обществе, а день памяти святого, имя которого носит человек. Папа, Константин Михайлович, отмечал именины 3 июня - в день памяти святого римского императора Константина Великого, а дядя Боря - Борис Михайлович - 6 августа, в день памяти святого русского князя Бориса, старшего сына князя Владимира (также считающегося святым). Во время нашего пребывания в Ермолино именины были и у отца Антония - 23 июля (день памяти святого Антония Печерского, одного из основателей Киево-Печерской Лавры).

В доме дяди Бори был "Православный церковный календарь на 1986 год" - фолиант зеленого цвета. Я открыла этот календарь (точно не помню, в этот же день - 12 июля, или на следующий - тринадцатого) с целью узнать, а когда же у меня будут именины. Меня зовут Мария, и поэтому я посчитала, что именины у меня должны быть в один из дней, посвященных Пресвятой Деве Марии. Скорее всего, в самое главное торжество в Ее честь - 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Девы Марии. Но папа мне сказал, что в Православной церкви не принято носить имя в честь Пресвятой Девы Марии, поэтому православных Маш обычно называют в честь святой Марии Магдалины, память которой - когда-то в конце июля. Изучив календарь, я установила, что святую Марию Магдалину Русская Православная церковь вспоминает 22 июля по юлианскому календарю или 4 августа по григорианскому. В 1986 году этот день приходился на понедельник. Стало быть, именно в этот летний день, наступающий через три недели с гаком, у меня и будут именины...

4 августа я отмечала именины девять раз - с 1986 по 1994 год включительно. Забегая вперед, скажу, что в Католической церкви, в отличие от Православной, можно носить имя Пресвятой Девы Марии. Но именинами в ее честь считается не 8 сентября - день Ее Рождества, имеющий в Католической церкви статус праздника (но не торжества), а 1 января - торжество Пресвятой Богородицы Марии. После того, как я 25 марта 1995 г. приняла крещение в католическом храме Пресвятой Девы Марии Лурдской в Санкт-Петербурге, моими именинами считается именно первый день Нового года. 1 января я отмечаю именины начиная с 1996 г., а чтобы 1995 год не остался без именин, в тот год я отметила их 8 сентября.

На первой странице "Православного церковного календаря" была напечатана фотография тогдашнего главы Русской Православной церкви - патриарха Пимена (1910-1990), далее шел собственно календарь с 1 января 1986 г. по 13 января 1987 г. (т. е. по 31 декабря 1986 г. по юлианскому календарю), затем таблица пасхалии на 21 год (с 1986 по 2006 г.), далее - алфавитные списки икон Пресвятой Девы Марии и имен святых (отдельно мужские и женские имена - среди вторых последним по алфавиту числилось весьма неблагозвучное имя Яздундокта, см. Снандулия; впрочем, это еще цветочки - пять лет спустя я узнала, что в православных святцах имеются еще более неблагозвучные имена...), далее - епископат Русской Православной церкви (в то время митрополитом Ленинградским был Антоний; мы с папой его видели в 1984 г. в Александро-Невской Лавре - тогда мне показалось, что митрополит похож на Деда Мороза  ). После сведений о епископах, митрополитах и патриархах в календаре был приведен текст нескольких акафистов - особых достаточно длинных молитв в честь различных святых, состоящих из двадцати пяти строф.

). После сведений о епископах, митрополитах и патриархах в календаре был приведен текст нескольких акафистов - особых достаточно длинных молитв в честь различных святых, состоящих из двадцати пяти строф.

Вечером 12 июля в ермолинском храме Воскресения Христова вновь состоялось всенощное бдение, а утром 13 июля - литургия - на этот раз в честь воскресного дня (по православной нумерации, 13 июля 1986 г. было третье воскресенье после Пятидесятницы, глас второй). Эти богослужения я не посещала, но сидела в это время на скамейке и читала книжку. Вечером 12-го и утром 13-го папа обменялся со знакомыми поздравлениями "с праздником!". Я спросила у папы: "С каким праздником?", и папа мне объяснил, что в церкви каждое воскресенье считается праздничным днем.

Каждую субботу - 12,19 и 26 июля, а также 2 августа - в деревне топили баню, и мы ходили мыться (тогда я еще могла мириться с тем, что помыться (и, извините, подмыться) можно только раз в неделю. Баня топилась по-белому. Мы с папой - люди разного пола, поэтому мылись не вместе, а по очереди - сначала я, потом он. В бане было несколько тазов и других сосудов с теплой и горячей водой, которые использовались для мытья. После бани помывшегося человека было принято приветствовать словами "с легким паром!".

В понедельник, 14 июля, вечером, когда мы уже были дома, папа изучал религиозную литературу, бывшую на даче дяди Бори. Текст был на церковнославянском языке. Я спросила папу: "Что там написано?" И он мне прочитал всю достаточно длинную молитву - акафист Кресту Христову. Молитва мне очень понравилась. Акафист, как я уже говорила, состоит из двадцати пяти строф. Нечетные строфы, называемые кондаками, кончаются троекратным "аллилуйя", а четные, икосы - тринадцатью приветствиями, начинающимися со слова "радуйся". Кондаки и икосы нумеруются, причем каждый вид строф имеет отдельную нумерацию. Всего акафист содержит 13 кондаков и 12 икосов. Сначала читается первый кондак, затем первый икос, далее - второй кондак, второй икос и т. д. Тринадцатый кондак повторяется трижды, после чего вновь читаются (по одному разу) первый икос и первый кондак.

Однажды (дату не помню) звонарь Игорь перед началом богослужения пригласил нас с папой и дядей Борей на колокольню. Колокольня - достаточно высокое сооружение, и мы поднялись по винтовой лестнице на высоту, соответствующую приблизительно четвертому или пятому этажу. Звонарь Игорь в течение нескольких минут звонил в колокола, и я поняла, что дело это непростое - для того, чтобы звон был красивым и мелодичным, необходимо строго соблюдать последовательность ударов в колокола, выдерживать их длительность и интервалы между ударами.

С колокольни открывался прекрасный вид на деревню, озеро, а также на окружающие поля и леса.

В другой раз тетя Рая во время богослужения разрешила мне постоять на клиросе - так называется место в церкви, на котором размещается хор. В ермолинской церкви Воскресения Христова клирос расположен справа от входа в алтарь. Хором управляет регент (по-латыни буквально правитель; регент является аналогом дирижера в светской музыке). В Ермолино регентом был мужчина лет сорока пяти или пятидесяти, с которым я не была знакома. Регент размахивал дирижерской палочкой, а певчие пели. Перед началом каждого песнопения регент тряс камертоном. Певчих (не считая регента) было пять - один мужчина и четыре женщины, но я была знакома только с тетей Раей. Перед каждым певцом на пюпитре лежал сборник с нотами и текстом песнопений. Я обратила внимание, что в нотах не используются ключевые знаки. После окончания богослужения тетя Рая объяснила мне, что церковные песнопения поются "только по белым" - диезы и бемоли в них не используются.

Во вторник, 15 июля в доме дяди Бори был ремонт (что именно ремонтировали, я не помню), и поэтому в ночь с 15-го на 16-е мы с папой спали на кроватях в одной из комнат дома тети Кати. Как приятно было хоть одну ночь поспать не на печи, а на кровати! В среду, 16 июля, ремонт закончился, и мы вернулись в дом дяди Бори. Следующей ночью я опять спала на печи.

На следующей неделе службы были не только в воскресенье, 20 июля, но и в понедельник, 21 июля - в праздник Казанской иконы Пресвятой Девы Марии. На этих службах я также не была.

21 июля в 14.40 наступило полнолуние (в этот день за обедом отец Антоний ошибочно сказал: "Вчера было полнолуние", а я его поправила: "Нет, не вчера, а сегодня, двадцать первого июля, в четырнадцать часов сорок минут"). Вечером этого дня полная Луна красовалась на небе в юго-восточной части. Также прекрасно были видны звёзды и планеты - Марс и Юпитер.

Изучив церковный календарь, я запомнила даты всех торжеств и праздников Православной церкви. Из дней менее высокого статуса я запомнила только дни своих именин, а также именин папы и дяди Бори (все три данных дня имели статус обязательной памяти). Кроме того, я запомнила принципы нумерации воскресений, начинающейся с торжества Пресвятой Троицы, иначе именующегося Пятидесятницей, поскольку оно празднуется на пятидесятый день после Пасхи (в Католической и Протестантской церквах торжество Пресвятой Троицы отделено от Пятидесятницы и отмечается в следующее воскресенье после последней). Воскресенье, следующее за Пятидесятницей, называется первым воскресеньем после Пятидесятницы, следующее - вторым и т. д. до тридцать второго или тридцать седьмого (в зависимости от того, раньше или позже будет праздноваться Пасха в следующем году по сравнению с текущим). Затем идут четыре приготовительных воскресенья к Великому Посту - о мытаре и фарисее, о блудном сыне, о Страшном суде, прощеное воскресенье. Далее - шесть воскресений Великого Поста и восемь воскресений Пасхального времени (от Пасхи до Пятидесятницы включительно).

Воскресенья имеют огласовку - первое воскресенье после Пятидесятницы имеет 8-й глас, второе - первый, третье - 2-й и т. д. Огласовка продолжается до пятого воскресенья Великого Поста, тогда как Пальмовое воскресенье (в России больше известное как Вербное) и все воскресенья Пасхального времени не имеют гласов. Папа объяснил мне, что восемь гласов - это различные тональности церковных песнопений, в основании каждой из которых лежит своя нота октавы (как я узнала впоследствии, церковные гласы, в отличие от светских тональностей, имеют в своих гаммах только ноты, соответствующие белым клавишам фортепьяно, независимо от основания тональности - диезы и бемоли в религиозном пении не используются).

Тетя Рая прекрасно различала все особенности церковных гласов (помню, как в субботу, 12 июля, она во время обеда пела песнопение четвертого гласа, а отец Антоний сказал - это четвертый глас, а нам к празднику (имелось в виду воскресенье, 13 июля - третье воскресенье после Пятидесятницы, глас второй) надо учить второй. После этого тетя Рая спела песнопение второго гласа). Наиболее трудным гласом, по словам тети Раи, был восьмой (как я узнала позже из справочников, основанием тональности восьмого гласа является нота "соль", а диапазон - от "ре" первой октавы до "ре" второй).

Кроме "Православного церковного календаря", в доме дяди Бори был ряд номеров "Журнала Московской Патриархии", текст служб, совершаемых в дни торжеств Рождества Христова и Успения Пресвятой Девы Марии, четвертый том "Настольной книги священнослужителя", "Псалтирь" и "Типикон". По "Настольной книге священнослужителя" я досконально изучила особенности таинств крещения, миропомазания и причастия, а в "Типиконе" (очень древней книге, изданной на церковнославянском языке в 1409 г.) меня привлекли астрономические таблицы, размещенные в последней главе "Типикона". Внимательно изучив их, я установила, что долгота дня в них указана для 42-й параллели - именно на ней минимальная долгота дня (21 или 22 декабря) наиболее близка к девяти часам, а максимальная (21 июня) - к пятнадцати (сведения о долготе дня были указаны в форме (пример для июня): дню часовъ пятьнадесять, а нощи девять). На этой параллели лежит Рим. Стало быть, вычисления для этих таблиц проводили итальянские астрономы. Даты фаз Луны (новолуние в "Луннике" (именно так называлась в "Типиконе" таблица фаз Луны на девятнадцатилетний цикл) называлось "рождением", а полнолуние - "ущербом") отставали от их точных значений на два дня (я нашла по таблице букву, соответствующую 1986 году - забыла, что это была за буква - и затем таблицу фаз Луны, соответствующую годам с данной буквой) - таблицы были составлены в XV веке, когда еще не было известно, что 19-летний цикл, по истечение которого фазы Луны вновь приходятся на те же числа месяцев, не является абсолютно точным - фазы смещаются примерно на 2 часа раньше за один цикл, что за пять столетий вполне может составить двое суток (для июля 1986 г. ущерб был указан 10-го числа, а рождение - 25-го, тогда как на самом деле полнолуние было 21 июля (8 июля по юлианскому календарю), а новолуние - 5 августа (23 июля по юлианскому календарю).

Вслед за "Лунником" была указана таблица пасхалии - среди малопонятных параметров, использовавшихся в средневековой астрономии, но отвергнутых современной наукой - основание, вруцелето (в последнем термине даже не знаю, куда ставить ударение, предполагаю, что на последний слог...) в последнем столбце были проставлены даты Пасхи, но не в явном виде, а зашифрованные буквами. После таблицы был еще один раздел, в котором расшифровывалось, какая буква какой дате Пасхи соответствует (благо, все числа в этом разделе были записаны словами, а не церковнославянскими буквами).

Таблица начиналась с 1409 и заканчивалась 1940 годом. Под таблицей был текст (привожу приблизительный перевод на современный русский язык): "Когда истекут сии 532 года, всё начнет повторяться, и в первый год повторения произойдет нечто страшное". Первый год повторения - это 1941-й - что случилось в том году, наверное, нет нужды объяснять...

О том, что на свете существует Пасха, я узнала от папы в воскресенье, 17 февраля 1980 года - в Прощеное воскресенье, отмечаемое в Православной церкви накануне начала Великого Поста. Как сказал папа, Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за моментом весеннего равноденствия. В 1980 г. весеннее равноденствие было в четверг, 20 марта, первое полнолуние после него - в понедельник, 31 марта. Стало быть, Пасха в 1980 г. должна была праздноваться в воскресенье, 6 апреля. В тот год она совпадала во всех христианских конфессиях, но если для католиков и протестантов дата Пасхи далека от крайних значений 22 марта и 25 апреля, то для православных это очень ранняя (24 марта юлианского календаря) и очень редкая дата Пасхи - за последние 33 года лишь один раз - 4 апреля 2010 г. - православная Пасха была раньше этого срока.

В 1981 и 1982 гг. православная Пасха отставала от католической на одну неделю, но я этого не заметила - я определяла дату Пасхи по астрономическим данным, и никто меня не поправил. А в 1983 г., я по данным отрывного календаря определила дату Пасхи - 3 апреля. Но папа мне сказал, что в этот день ее будут праздновать только католики и протестанты, а у православных пасхальные таблицы весьма неточны, и Пасха будет 8 мая. Как я узнала позже, для православных это самая поздняя дата Пасхи (25 апреля юлианского календаря).

В 1984 г. православная и католическая Пасха вновь совпала - 22 апреля (помню, в субботу, 21 апреля, учительница у нас спросила: "Какой завтра праздник?", а весь класс хором ответил: "Пасха!" А учительница имела в виду день рождения Ленина...  ), в 1985 разница составила семь дней (7 и 14 апреля), а в 1986 - опять больше месяца (30 марта и 4 мая). Почему так происходит, я не понимала. Точнее, я понимала, что католики и протестанты определяют дату Пасхи согласно точным астрономическим данным, а православные - согласно неточным, но из какого источника черпать эти неточные данные для православной пасхалии, я не знала. И только теперь, приехав в Ермолино, поняла - из этой средневековой зашифрованной таблицы, напечатанной в "Типиконе"...

), в 1985 разница составила семь дней (7 и 14 апреля), а в 1986 - опять больше месяца (30 марта и 4 мая). Почему так происходит, я не понимала. Точнее, я понимала, что католики и протестанты определяют дату Пасхи согласно точным астрономическим данным, а православные - согласно неточным, но из какого источника черпать эти неточные данные для православной пасхалии, я не знала. И только теперь, приехав в Ермолино, поняла - из этой средневековой зашифрованной таблицы, напечатанной в "Типиконе"...

Таблица была составлена, как я уже сказала, на период с 1409 по 1940 год, после чего, начиная с 1941 года, даты Пасхи вновь повторялись в том же порядке. Номера годов были записаны не цифрами, а церковнославянскими буквами, и притом для уже закончившегося периода 1409-1940. Но слева, на полях, в первой строке дядя Боря написал современными цифрами число 1941, в десятой - 1950, в двадцатой - 1960, в тридцатой - 1970. Десятилетие с 1980 по 1990 включительно было пронумеровано полностью.

В строке "1980" в последнем столбце была указана буква В, соответствующая дате 24 марта юлианского календаря (как указано в "расшифровочном" разделе: "Ключ В - Пасха марта в двадесять четвертый день"), в строке "1983" - буква "Юс малый" (эта буква соответствует современной букве Я), т. е. Пасха 25 апреля, а в строке "1986" - буква Ь и Пасха 21 апреля. Для 1987 года была указана буква О, т. е. Пасха 6 апреля юлианского календаря или 19 апреля григорианского. У меня дома уже был отрывной календарь на 1987 год (его мы с папой купили 29 июня), и я определила, что католическая Пасха в наступающем году также будет 19 апреля. Итак, в 1987 году Пасха будет у всех христиан в один день.

Впрочем, пасхальная таблица на 1986-2006 годы была в явном виде указана на последней странице "Православного церковного календаря" (даты указаны по юлианскому календарю, при этом последняя строка для 2006 года содержала ошибочные сведения - она представляла собой копию первой строки для 1986 года, из чего следовало, что Пасха в 2006 г. будет в четверг, 4 мая, чего в действительности быть не может - Пасха бывает только в воскресенье).

Меня же взяло любопытство - в 1983 г. православная Пасха была самой поздней, 25 апреля юлианского календаря. А когда же она будет самой ранней, 22 марта юлианского календаря (что соответствует 4 апреля григорианского)? До 2006 года таких годов не будет. Чтобы найти год с самой ранней Пасхой, в таблице необходимо отыскать строку, в последнем столбце которой стоит буква А, после чего определить, какому году она соответствует. Такая строка была в начале следующей страницы. Отсчитав годы и собственноручно написав на полях числа 2000 и 2010, я определила, что самая ранняя православная Пасха ближайший раз будет в 2010 г. (как показала жизнь, это действительно было так).

В таблице были еще три строки с буквой А в последнем столбце. Но годы, которым они соответствуют, будут еще не скоро, лет этак через сто - я сбилась со счету... А вторая и тринадцатая строки таблицы, соответствующие 1942 и 1953 годам, содержали в последнем столбце букву Б. Это значит, что православная Пасха в те годы была второй по степени "раннести", т. е. 23 марта юлианского календаря или 5 апреля григорианского.

Просмотрев по диагонали службу Рождества Христова, я узнала, что ее особенности зависят от того, на какой день недели попадает Рождество - если на воскресенье или понедельник, то в этот день служится литургия св. Василия Великого, если на иной день - то литургия св. Иоанна Златоуста.

Но в Ермолино я интересовалась не только религиозными делами - как я уже говорила, я читала взятую из дома книгу Жюля Верна "80000 километров под водой". Эту книгу, являющуюся второй частью трилогии, я начала читать дома в конце июня и полностью дочитала 2 августа, в предпоследний день моего пребывания в Ермолино (первую часть трилогии, "Дети капитана Гранта", я прочитала с конца мая по конец июня - ее я начала читать сразу после просмотра одноименного семисерийного фильма, показанного по телевидению (в то время слово "сериал" еще отсутствовало в русском лексиконе), а третью, "Таинственный остров" - после перерыва, с начала сентября по конец октября).

Кроме того, я занималась алгеброй (помню, что в одной из глав учебника материал был знаком мне - это мы уже проходили в пятом классе, а вот параграф "абсолютная величина числа" я посчитала для себя новым. Но когда я начала читать этот параграф, то поняла, что ничего нового тут нет - абсолютная величина (которую мы якобы "не проходили") есть не что иное, как модуль числа, который мы проходили...  . Также я занималась немецким языком, читала на немецком языке книгу о шахматах, переведенную с русского языка (авторы книги - Гришин и Ильин).

. Также я занималась немецким языком, читала на немецком языке книгу о шахматах, переведенную с русского языка (авторы книги - Гришин и Ильин).

В четверг, 24 июля, мы с папой совершили поездку в Кострому - о ней, как я говорила, будет подробно рассказано в следующей, пятнадцатой, части. А в пятницу, 25-го, мы вновь ходили на станцию Ермолино - покупать обратные билеты в Ленинград на воскресенье, 3 августа. Нам удалось достать билеты на Ивановский поезд № 195, но места опять боковые - №№ 53 и 54 в третьем вагоне. С почты, расположенной рядом с вокзалом, мы отправили письмо маме - в нем говорилось о нашей жизни и о том, что 4 августа в 10.00 мы приезжаем, а также телеграмму с текстом "Приезжаем четвертого августа Ивановским поездом".

В конце июля (точную дату не помню) наша община приобрела двух коз - белую, которую назвали Белушкой, и черную, которую назвали Чернушкой. Мы по очереди их пасли на пастбище. В субботу, 26 июля, в первой половине дня (после завтрака и до обеда) роль пастушек доверили нам с Настей. В принципе, козы "сами паслись" и щипали траву на пастбище (которое было рядом с полем у дальнего конца деревни), но регулярно надо было подправлять веревки, которыми козы были привязаны, чтобы эти веревки не запутывались между козьих ног.

Козье молоко, которое регулярно подавалось к столу, было очень вкусное. Однако жители деревни не были профессиональными пастухами, чего-то недоглядели (по-видимому, козы съели какую-то ядовитую травку), и через несколько дней козы серьезно заболели. Пришлось вызывать ветеринара. Тот смог их вылечить, но коз пришлось продать.

27 июля после литургии в церкви совершалось крещение троих человек - маленького мальчика, девочки постарше и взрослой женщины. Все трое были мне незнакомы. Я вошла в церковь уже во второй половине обряда - когда отец Антоний читал приготовительную молитву к миропомазанию. Таким образом, я наблюдала церемонию от миропомазания до конца. После миропомазания и шествия вокруг купели священник пропел песнопение, назвав перед его началом номер гласа, на который это песнопение пелось - третий. Несколькими годами позже я узнала, что это песнопение называется "прокимен", т. е. стих из Псалтири, предшествующий чтению отрывков из Библии. В конце обряда отец Антоний причастил крестившихся телом и кровью Христа. Перед причастием отец Антоний пел прокимен четвертого гласа - гласа текущего воскресенья.

Вечером 31 июля папа спросил у меня: "Маша, ты не надумала креститься? Осталось три дня - пятница, суббота и воскресенье". Но я сказала: "Нет". И спросила: "А почему три дня?". Папа ответил: "В принципе, мы можем и в Ленинграде это сделать, просто здесь знакомый священник". Но я осталась непреклонной. В Ермолино я так и не приняла таинство крещения.

Во все первые три дня августа в церкви совершались богослужения - 1 августа воздается память святому Серафиму Саровскому, а второго - пророку Илии. В Ильин день была сильная гроза, и местные жители сказали, что гроза 2 августа бывает практически ежегодно.

2 августа папа принимал причастие. Отец Антоний подарил ему два хлебца - один маленький, а второй - большой. Маленький хлебец я съела сразу, а большой мы оставили с целью привезти в Ленинград и показать маме.

Готовясь к причастию, папа три дня соблюдал пост. А я, грешная, воспользовалась ситуацией и съела весь пирог, в начинку которого входили мясо и яйца. Папе этот пирог нельзя было есть...

Вечером 2 августа нас пригласила в гости на ужин тетя Рая. Ее дом - второй от ближнего конца деревни. Он был расположен на той же стороне Главной улицы, что и дом дяди Бори. Дом тети Раи был одноэтажный, коричневого цвета.

После ужина тетя Рая показала нам котят, которых она взяла к себе. И вдруг раздалось радостное мурлыканье - неизвестно откуда появившаяся кошка Маша пришла проведать своих детей.

Третьего августа было воскресенье - шестое воскресенье после Пятидесятницы, глас пятый. После обеда в доме тети Кати я зашла в церковь - там опять совершалось крещение. На этот раз таинство принимали пять человек - маленький мальчик, девочка постарше и три взрослые женщины, а я опять наблюдала церемонию от миропомазания до конца. После шествия вокруг купели вновь отец Антоний пел прокимен третьего гласа - он поется во время совершения таинства крещения независимо от даты, в которую совершается таинство, а перед причастием - прокимен пятого гласа. Песнопения, поющиеся во время причастия меняются в зависимости от номера гласа текущего воскресенья.

На прощание Бабушка Пелагея предложила нам с папой следующим летом поехать в монастырь и пожить там месяц. Только монашкой мне еще не хватало стать...

Наш поезд прибывал на станцию Ермолино в 16.33, стоял 7 минут и отправлялся в 16.40. Поэтому в 15.30 мы с папой вышли из дома и, взяв вещи, пошли на станцию. Нас провожали дядя Боря, тетя Рая и еще несколько человек. Примерно в 16.15 мы дошли до станции и стали ждать поезда.

Точно по графику, в 16.33, поезд прибыл. Мы вошли в третий вагон и заняли наше место № 53 - боковое в первом купе. Места опять были синие. Поезд стоял семь минут - они тянулись достаточно долго (помню, как я подумала: "Мы уже в поезде, но всё ещё стоим..."). Но вот наступило 16.40, и поезд отправился. Провожающие помахали нам руками.

Как только поезд отправился из Ермолино, папа достал из сумки карту Ивановской области, и ручкой обозначил на ней расположение деревни Ермолино (не станции, а именно деревни). Но не крестом, а точкой.

Карта Ивановской области с обозначенной от руки деревней Ермолино

Карта Ивановской области с обозначенной от руки деревней Ермолино

Из расписания, висевшего в тамбуре, я узнала, что поезд отправился из Иванова в 16.10, первая остановка была Строкино (там поезд стоял одну минуту - с 16.20 до 16.21), а вторая - наша, Ермолино.

Мы обратили внимание на особенность - вагон был полупустой, а нам достались боковые места. Но уже в Фурманове вошло много пассажиров (среди них была группа молодых людей, по-видимому студентов), и весь вагон был заполнен. Четверо студентов заняли небоковые места в первом купе, прямо напротив нас (т. е. места №№ 1, 2, 3, 4).

В отличие от Куйбышевского поезда, Ивановский останавливался на значительно бо́льшем числе станций - так, после Ермолино сначала поезд останавливался на станции Домовицы, и только потом был Фурманов, а между Фурмановом и Нерехтой было целых три станции, первой из которых была Малаховская. Когда поезд стоял на этой станции, один из студентов, сидевших на небоковой полке первого купе, сказал другому: "Прекрасная обстановка для размышлений: станция Малаховская!"

В Нерехте мы вышли подышать свежим воздухом. Папа купил кулек конфет. Они были литовские, и назывались "Du gaideliai". Что же касается русского названия, то перевода не было, а надпись кириллицей была просто транслитерована с литовского - "Ду гайдяляй". На каждом фантике была изображена пара петухов, и мы предположили, что "Du gaideliai" означает "Два петуха".

Когда поезд поехал дальше, проводник принес нам чаю, и мы выпили его с конфетами. После того, как мы съели все конфеты, папа расположил фантики весьма замысловато - в виде креста, но не обычного, а шестиконечного - с одной вертикальной и двумя горизонтальными линиями.

После этого мы выходили подышать свежим воздухом в Ярославле и в Рыбинске.

Ярославль даже при осмотре с платформы показался мне очень красивым городом. Он стоит на Волге, которая в этих местах течет с запада на восток через Горьковское водохранилище, и ее южном притоке - Ко́торосли (станция, предшествующая станции Ярославль-Главный, на которой поезд стоял двадцать минут, и мы выходили на платформу, так и называется - Которосль; подойдя к табличке с расписанием в тамбуре вагона, я неправильно прочитала название станции и сказала папе, что перед Ярославлем будет станция Котославль).

Московский вокзал в Ярославле

Папа предложил в следующем году опять поехать в Ермолино, а на прямом пути заехать в Ярославль. Но этому плану не суждено было сбыться - в первой половине августа 1987 г. я с мамой была в Москве, а во второй половине того же месяца - с папой в Валдае. В Ярославле я так и не побывала за прошедшие двадцать семь лет.

Рыбинск также стоит на Волге, у ее слияния с Шексной и Черёмухой.

После Рыбинска я легла спать на нижнем месте № 53 и вскоре заснула. Просыпалась я в четвертом часу ночи - в это время поезд стоял на станции Удомля, а женский голос объявил о прибытии встречного поезда - "К (номер не помню) платформе прибывает пассажирский поезд № 654 сообщением "Ленинград-Ярославль". Затем я вновь заснула.

В Бологом, где поезд стоял 10 минут - с 5.40 до 5.50 (я в это время крепко спала), наш поезд поменял четность своего номера и стал 196-м. Я проснулась около 9 утра - в это время поезд проезжал без остановки город Тосно. Мы с папой умылись и позавтракали. Точно по графику, в 10.00, поезд прибыл на Московский вокзал Ленинграда.

Мама нас встретила. Оказалось, что телеграмма пришла сразу, а письмо до сих пор не дошло. Я гордо заявила маме: "Сегодня у меня именины!" и заставила ее меня поздравить (напомню, что 4 августа - день обязательной памяти св. Марии Магдалины по календарю Русской Православной церкви). Маме пришлось смириться и поздравить меня...

Мы на метро приехали домой. За завтраком папа подал к столу большой церковный хлебец, привезенный из Ермолино. Мне он понравился, а маме показался безвкусным. А письмо из Ермолино (о том, что мы приезжаем утром 4 августа), в отличие от письма 1984 года из Эльвы, всё-таки дошло до адресата - его мы получили 5 августа...

В Ленинграде я вернулась к цивилизованной городской жизни. С 5 по 8 августа по телевизору я смотрела одиннадцатисерийный австралийский мультфильм "Вокруг света за 80 дней" по одноименному произведению Жюля Верна. С 28 июля в Лондоне начался матч-реванш на звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым (Карпов, бывший чемпионом 10 лет - с 1975 по 1985 год - и проигравший осенью 1985 г. матч Каспарову, пытался (к сожалению, безуспешно) вернуть утраченное звание). Первая половина матча-реванша проходила в Лондоне, вторая (с 3 сентября) - у нас в Ленинграде. Я внимательно следила за партиями этого матча, родители мне регулярно покупали шахматные журналы. Матч, содержащий 24 партии, закончился победой Каспарова со счетом 12,5 : 11,5.

Но в Ленинград я вернулась уже не совсем обыкновенной советской девчонкой - к этому моменту у меня помимо светских были и религиозные познания. Верующей я стала не сразу. Но уже с августа 1986 года начала отмечать религиозные торжества - поначалу просто как особенные дни. В частности, в понедельник, 4 августа, я отмечала свои именины - день памяти святой Марии Магдалины, во вторник, 19 августа - торжество Преображения Господня, а в четверг, 28 августа - торжество Успения Пресвятой Девы Марии.

В начале мои подруги были удивлены, что я стала отмечать религиозные праздники - некоторые даже прозвали меня Машей-Магдалиной  . Но постепенно они смирились с этим, и уже к октябрю 1986 года я опять стала просто Машей.

. Но постепенно они смирились с этим, и уже к октябрю 1986 года я опять стала просто Машей.

С уважением, Мария Константиновна.

Другие части рассказа:

- Путешествия моей молодости. Часть 1. Волгоград. 1976, 1977 и 1979 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 2. Волгоград. 1980 и 1981 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 3. Зарасай. 1978, 1979 и 1980 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 4. Брянск. 1981 год

- Путешествия моей молодости. Часть 5. Рамонь. 1982 год

- Путешествия моей молодости. Часть 6. Эльва. 1982 и 1984 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 7. Бюракан. 1983 год

- Путешествия моей молодости. Часть 8. Ереван. 1983 год

- Путешествия моей молодости. Часть 9. Армения. 1983 год

- Путешествия моей молодости. Часть 10. Сестрорецк. 1984 год

- Путешествия моей молодости. Часть 11. Адлер. 1985 год

- Путешествия моей молодости. Часть 12. Адлер. 1985 год

- Путешествия моей молодости. Часть 13. Адлер. 1985 год

- Путешествия моей молодости. Часть 15. Кострома. 1986 год

- Путешествия моей молодости. Часть 16. Аксаково. 1987 и 1988 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 17. Загорск. 1987 год

- Путешествия моей молодости. Часть 18. Москва. ВДНХ. 1987 и 1988 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 19. Москва. Проспект Вернадского. 1987 и 1988 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 20. Москва. Новодевичье кладбище. 1987 и 1988 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 21. Дмитров. 1987 и 1988 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 22. Москва. Петровка и Арбат. 1988 год

- Путешествия моей молодости. Часть 23. Москва. Московский планетарий. 1988 год

- Путешествия моей молодости. Часть 24. Валдай. 1987 год

- Путешествия моей молодости. Часть 25. Лес в окрестностях Мин. 1988 год

- Путешествия моей молодости. Часть 26. Зубакино. 1989 год

- Путешествия моей молодости. Часть 27. Беломорск. 1990 год

- Путешествия моей молодости. Часть 28. Волгоград. 1991 и 1993 годы

- Путешествия моей молодости. Часть 29. Хельсинки. 1999 год

- Путешествия моей молодости. Часть 30. Валдай и Великий Новгород. 2010 год

![]()

Главная - О проекте - Помощь - Добавить отзыв - Реклама на сайте - Обратная связь

© awaytravel.ru, 2010-2017. При использовании материалов обязательна ссылка на www.awaytravel.ru

Читайте также