Чю-щю пишю с буквой Ю. Часть 1. Черный барон и красная партизанка, еврейский художник и олимпийская чемпионка

На сей раз мой отзыв будет посвящен путешествию, в котором я не была - его совершила моя мама без меня. Мама не любит регистрироваться в интернете, но она мне разрешила самой написать отзыв согласно ее словам, фотографиям и картам, которые она привезла.

Мама с 5 по 7 декабря была в командировке в Литве. Маршрут пролегал через пять населенных пунктов: четыре города (Зарасай, Вильнюс, Каунас и Молетай) и одну деревню (Шлининку). Первым городом, который посетила мама, был Зарасай - небольшой городок на северо-востоке Литвы, в четырех километрах от границы с Латвией. Я была в этом городе, расположенном в окружении пяти озер - Зарасас, Зарасайтис, Балтас, Грежтас, Лаукеса - трижды в раннем детстве - в 1978, 1979 и 1980 годах (об этом я рассказала в третьей части серии "Путешествия моей молодости"). Именно Зарасаю будет посвящена первая часть настоящей серии.

Как известно, при транскрибировании литовских имен собственных и географических названий на русский язык часто после шипящих, вопреки правилам русского языка, оказываются буквы Ю и Я - отсюда шуточное название данной серии. А собственное название первой части дано в честь четырех знаменитых людей, родившихся в Зарасае. Черный барон - это один из руководителей Белого движения в России Петр Николаевич Врангель, красная партизанка - участница Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Мария Иосифовна Мельникайте, еврейский художник - живописец, педагог, учитель Марка Шагала, видный деятель "еврейского ренессанса" в искусстве Юдель Моисеевич Пэн, олимпийская чемпионка - баскетболистка, двукратная победительница Олимпийских игр (Монреаль, 1976 и Москва, 1980) и ряда других соревнований Ульяна Ларионовна Семёнова. Если быть абсолютно точным, Пэн и Врангель родились в Новоалександровске (в девятнадцатом столетии город входил в состав Российской Империи), а Мельникайте - в Езёросы (с 1920 по 1939 г. город был под юрисдикцией Польши), и только Семёнова родилась собственно в Зарасае.

Вид транспорта, на котором мама совершила это путешествие - двухэтажный литовский автобус, марка которого для русского уха звучит весьма специфически - "Ужу́пио". Оказывается, так называется одна из улиц Вильнюса (на русский язык переводится "Заречная улица"). При этом в первую и последнюю ночи были предусмотрены два ночных переезда (что, безусловно, доставляет большие неудобства - ведь в автобусе нельзя лечь), да и сам автобус был не такой уж и комфортабельный - столики, которые обычно выдвигаются из задних спинок кресел предшествующего ряда, были не на всех местах (в частности, ни маме, ни девушке, сидящей с ней рядом, не посчастливилось стать обладательницами столиков  ).

).

По графику автобус должен был отправиться в 20.30 четверга, 4 декабря, от нечетной стороны Московского проспекта (остановка около дома № 189). Поэтому мама вышла из дома в 19.28 (чемодан у нее был не слишком тяжелым, и поэтому в связи с ранним наступлением темноты мама просила меня не провожать ее), приехала на станцию метро "Московская" и пришла на указанную остановку. Тут выяснилось, что с автобусом случилась какая-то неполадка - ремонтники в парке чинят транспорт, поэтому выезд задерживается. Наконец, после часа томительного ожидания, в 21.30, водитель привез автобус на остановку.

Маме досталось место № 33 на втором этаже (ближе к началу салона), молодой девушке, которая должна была ехать рядом с ней - № 34. Непосредственно на креслах табличек с номерами мест не было, они были только на верхнем косяке. По-видимому, нечетное место было у окна. Но маме было удобнее сидеть у прохода, поэтому она пропустила девушку к окну, а сама села рядом.

Контингент участников конференции был таков: бо́льшая часть - молодые воспитательницы детского сада, несколько учителей школ, и только мама - профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Такая вот компания...

В 21.40 автобус отправился. Доехав до конца Московского проспекта, автобус, сделав полукруг на площади Победы, поехал по Пулковскому шоссе, а затем выехал на Таллинское шоссе. Эстония оставалась в стороне от маршрута, поэтому в некотором месте автобус должен был свернуть с Таллинского шоссе на юг, в сторону Латвии. Проехав по территории Ленинградской и Псковской областей, около трех часов ночи автобус достиг российско-латвийской границы.

Очередь, по словам мамы, была небольшой, и российскую таможню автобус и пассажиры прошли за полчаса. А вот латыши как следует поиздевались - пограничники сделали вид, что потеряли паспорта пассажиров и мурыжили их не менее двух часов  . Наконец, понимая, что они рискуют нарваться на международный скандал, пограничники отдали паспорта и пропустили автобус в гордую и независимую Латвию. Было около шести часов утра.

. Наконец, понимая, что они рискуют нарваться на международный скандал, пограничники отдали паспорта и пропустили автобус в гордую и независимую Латвию. Было около шести часов утра.

Проехав по Латвии, автобус въехал на территорию Литвы и около половины восьмого приехал на главную площадь города Зарасая. В 1978, 1979 и 1980 г. она называлась Советской площадью (Tarybų aikštė), а в настоящее время - Селонской площадью (Sėlių aikštė) (кстати, диакритический знак, который имеет буква ų, официально называется "огонёк", а знак над буквой š - "каро́н"; первый термин - русского происхождения, а второй - французского, буквально означает "корона". А точка над буквой ė так и называется - "точка сверху"). Происхождение тогдашнего названия площади не требует объяснений, а современное (восстановленное первоначальное) название дано в честь селов - национального меньшинства, проживающего на северо-востоке Литвы.

К сожалению, мама не сделала ни одной фотографии в Зарасае (чем я была чрезвычайна недовольна - ведь это один из городов, с которым у меня связаны воспоминания раннего детства), поэтому часть изображений придется взять из интернета, а часть - с карты города, которую мама привезла.

Один из домов на Селонской площади

Один из домов на Селонской площади

Селонская площадь идет полукругом. Внешняя сторона площади застроена домами, а на внутренней домов нет - в центре площади расположился парк со скамейками и фонтанами. Последние в декабре по понятным причинам были отключены, да и цветов в столь холодном месяце уже не было. Нумерация домов на Селонской площади идет по направлению движения часовой стрелки. Поскольку в Литве принят тот же принцип нумерации домов, что и в Санкт-Петербурге (четные - слева, нечетные - справа), то все дома́ на площади имеют четные номера (ибо внешняя сторона при движении по часовой стрелке является левой). Согласно карте, минимальный номер до́ма - 2, максимальный - 24. В доме 22 по Селонской площади расположен Информационный центр Зарасайского района по туризму (Zarasų rajono turizmo informacijos centras).

Из детских воспоминаний в моей голове сохранилась только одна особенность на бывшей Тарибу айкште: восьмой дом был окрашен в зеленый цвет, а десятый, примыкающий вплотную к восьмому и составляющий с ним одно здание, был деревянный, черного цвета. Не могу сказать, сохранилась ли данная особенность в настоящее время - мама не обратила на это внимание. Но думаю, что сохранилась - в отличие от названий улиц, здания, как правило, меняются не так уж и часто.

Здание с надписью "Центро пика", которое вы видите на фотографии, не зеленое и не черное. Следовательно, это не восьмой и не десятый дом...  . Но когда я подводила курсор к различным точкам Селонской площади на электронной карте Google, в одной из точек компьютер дал всплывающую подсказку с текстом "Sėlių aikštė 8-10", что подтверждает тот факт, что "восьмерка" и "десятка" представляют собой единое здание, состоящее из двух разноцветных половинок.

. Но когда я подводила курсор к различным точкам Селонской площади на электронной карте Google, в одной из точек компьютер дал всплывающую подсказку с текстом "Sėlių aikštė 8-10", что подтверждает тот факт, что "восьмерка" и "десятка" представляют собой единое здание, состоящее из двух разноцветных половинок.

Вообще, в отличие от Волгограда (где в квартале, в котором живут мои родственники, за последние сорок лет произошла только одна смена названия улицы - улица Ворошилова стала Козловской улицей), в Зарасае, согласно результатам сравнения тогдашних моих воспоминаний и современных карт, в этом плане почти всё перекроено. Улица Пятраса Цвирки (в девятом доме по которой мы тогда жили) теперь носит имя другого литовского писателя - Казимира Буги (интересно, почему Буга достоин улицы, а Цвирка - нет? Потому что второй имел несчастье без малого семь лет прожить в Советском Союзе, а первый успел умереть при капитализме? Думаю, дело не в этом - ведь и Саломея Нерис, улица в честь которой имеется в северной части современного Зарасая, умерла после присоединения Литвы к СССР - 7 июля 1945 г., причем во "враждебной" Москве. Деление на "тех" и "не тех", по-видимому, связано не с социалистическими взглядами писателей или их отсутствием, а в том, что фамилия Цвирка имеет белорусское происхождение (буквально означает "сверчок" или "кузнечик" и, возможно, соответствут русской фамилии Кузнецов). А для надменных литовцев "неарийское происхождение" - значит, не будет вам улицы...  ). Улица Коммунаров (названная, скорее всего, в честь местных коммунистических деятелей во главе с Мицкявичюсом-Капсукасом), теперь получила вполне подобающее имя - Церковная улица (Bažničios gatvė) - ведь на ней, в третьем доме, находится католическая церковь Успения Пресвятой Девы Марии (та самая, которую приказал построить Николай Егорович Врангель в честь торжества, в день которого - 15 августа - в 1878 г. у него родился сын Петр). Улица Горького теперь носит имя Дарюса и Гиренаса - американских летчиков литовского происхождения, пытавшихся при перелете из Нью-Йорка в Каунас установить рекорд дальности полета, но трагически погибших в ночь на 17 июля 1933 г. на территории Польши (по одной версии, их самолет зацепился за дерево, а по другой - был сбит германскими нацистами

). Улица Коммунаров (названная, скорее всего, в честь местных коммунистических деятелей во главе с Мицкявичюсом-Капсукасом), теперь получила вполне подобающее имя - Церковная улица (Bažničios gatvė) - ведь на ней, в третьем доме, находится католическая церковь Успения Пресвятой Девы Марии (та самая, которую приказал построить Николай Егорович Врангель в честь торжества, в день которого - 15 августа - в 1878 г. у него родился сын Петр). Улица Горького теперь носит имя Дарюса и Гиренаса - американских летчиков литовского происхождения, пытавшихся при перелете из Нью-Йорка в Каунас установить рекорд дальности полета, но трагически погибших в ночь на 17 июля 1933 г. на территории Польши (по одной версии, их самолет зацепился за дерево, а по другой - был сбит германскими нацистами  ). Судя по картам, торговый комплекс "Ма́ксима", расположенный на бывшей Gorkio gatvė (в котором мне когда-то мама с папой купили набор из десяти кубиков с цифрами и знаками арифметических действий), до сих пор функционирует. Улица Пархоменко, на которой был водопад, а также куры во главе с красивым пестрым петухом, теперь называется Мельничной улицей (Malūno gatvė - на сей раз в первом слове над буквой ū - линия, которая называется "макро́н", по-гречески - "большой"), а улица со столовой (по словам мамы, действующей) - улицей Буконтаса (D. Bukonto gatvė). Согласно данным электронных источников, Доминик Буконтас был врачом, фольклористом и организатором литовских школ. Как называлась эта улица в 1980 г. - так же, как и сейчас, либо как-то иначе, я не помню.

). Судя по картам, торговый комплекс "Ма́ксима", расположенный на бывшей Gorkio gatvė (в котором мне когда-то мама с папой купили набор из десяти кубиков с цифрами и знаками арифметических действий), до сих пор функционирует. Улица Пархоменко, на которой был водопад, а также куры во главе с красивым пестрым петухом, теперь называется Мельничной улицей (Malūno gatvė - на сей раз в первом слове над буквой ū - линия, которая называется "макро́н", по-гречески - "большой"), а улица со столовой (по словам мамы, действующей) - улицей Буконтаса (D. Bukonto gatvė). Согласно данным электронных источников, Доминик Буконтас был врачом, фольклористом и организатором литовских школ. Как называлась эта улица в 1980 г. - так же, как и сейчас, либо как-то иначе, я не помню.

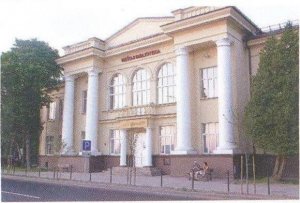

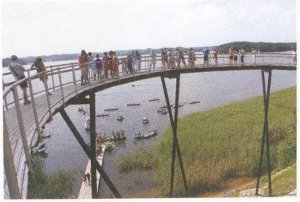

На улице Буконтаса всё еще действует Краеведческий музей с библиотекой - они располагаются в двадцатом доме. И, кроме того, на этой улице появилось новшество - в начале XXI века здесь на берегу озера Зарасас был построен мост, гордо именуемый "мостом обозрения" - с данного полукруглого достаточно высокого сооружения действительно можно увидеть бо́льшую часть города и все пять озер.

Краеведческий музей с библиотекой

Краеведческий музей с библиотекой  Мост обозрения

Мост обозрения

Ряд улиц Зарасая назван в честь различных городов Литвы (все они сохранили свои названия со времени моего последнего посещения города в 1980 г.) - Вильнюсская, Шяуляйская, Каунасская, Турмантасская. На пересечении двух последних в свое время была построена транспортная развязка, сохранившаяся в моей памяти. Есть в Зарасае и улица, названная в честь "самого себя" - Zarasų gatvė (Зарасайская улица).

В северной части города имеется ряд улиц, названных в честь литовских писателей различных эпох - Кристионаса Донелайтиса, Юлии Жемайте, Саломеи Нерис. Есть улица, посвященная композитору, дирижеру и педагогу Юозасу Груодису (кстати, его фамилия в переводе с литовского языка означает "декабрь"). Другая улица названа в честь средневековой княгини Бируте. Улица, на которой расположена иудейская синагога, называется Sinagogos gatvė (улица Синагоги или Синагогальная улица).

Улица Пушкина (Puškino gatvė) теперь, по-видимому, называется Statybininkų gatvė (однако в данном соответствии я не уверена), а улица, носящая польское название Вальсчего, по-литовски называется Valstiečių gatvė (возможно, она не меняла своего названия). Две другие улицы с польскими именами - Цукерна и Грушиньска (Cukierna gatvė (Сахарная улица) и Gruszyńska gatvė (Грушевая улица); во втором слове над буквой ń - "аку́т", по-латыни - "острый") и расположенные в той же, юго-западной, части города, на современных картах никак не обозначены, и остается только гадать, сохранили ли данные окраинные улицы свои польские названия или как-то перименованы (и как именно?).

Но самое неприятное - то, что за годы независимости в Зарасае полностью исчезла память о самом знаменитом человеке, родившемся в городе - об участнице Великой Отечественной войны, партизанке, Герое Советского Союза Марии Иосифовне Мельникайте, больше известной под уменьшительным именем Мари́те (что соответствует русскому имени Маша).

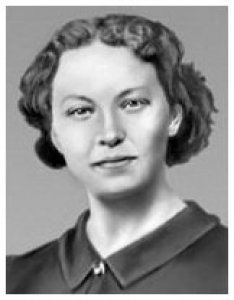

Герой Советского Союза Мария Иосифовна Мельникайте (1923-1943)

Герой Советского Союза Мария Иосифовна Мельникайте (1923-1943)

Мария родилась в городе, входившем в то время в состав Виленского воеводства Польши и носившего имя Езёросы (Озёрный), 18 марта 1923 г. в семье Юозаса Ме́льникаса, по профессии кузнеца, и Антонины Илларионовны второй из пяти детей (мать у девочки была русской, а фамилия отца хотя и имеет литовский формат, но с большой вероятностью происходит от русского слова "Мельница" или названия профессии "Мельник" (ведь по-литовски мельница - malūnas). Вполне возможно, что Юозас Мельникас - это преобразованное на литовский лад русское или еврейское имя Иосиф Мельников). Девочка была крещена в церкви Успения Пресвятой Девы Марии (той самой, которая была построена по повелению Николая Егоровича Врангеля) и при крещении получила имя Мария в честь Пресвятой Богородицы.

Семья Мельникас была настолько бедной, что Марите не могла посещать школу (даже начальное образование в то время было платным и весьма недешевым) и с семи лет была вынуждена пасти скот у богатых людей, а с четырнадцати - работать на кондитерской фабрике "Аванти" (по-латыни "Вперед"). И только летом 1940 г., после присоединения Литвы к Советскому Союзу и отмены платы за образование, Мария, сдав экстерном экзамен за первые три класса, в семнадцатилетнем возрасте поступила в четвертый класс местной школы, в свое время носившей ее имя (в настоящее время, "естественно", снятое...  ). Эта школа расположена на улице Дарюса и Гиренаса (бывшей Горького) в доме № 11.

). Эта школа расположена на улице Дарюса и Гиренаса (бывшей Горького) в доме № 11.

Но счастье было недолгим - настал грозный июнь 1941 года. Мария эвакуировалась в Тюмень, а ее родители остались в Зарасае, вскоре оккупированном германскими нацистами. В Тюмени Мария освоила профессию токаря и работала в течение года на заводе "Механик", где занималась изготовлением снарядов для артиллерийских орудий, использовавшихся Красной Армией на полях сражений. Но летом 1942 г. девушка решила пойти добровольцем на фронт, чтобы защищать родную Литовскую землю от лютых захватчиков.

Пройдя в течение года поготовку в школе диверсантов в городе Балахна́ Нижегородской области, с мая 1943 г. Мария воевала в партизанском отряде имени Кестутиса в Белоруссии и Литве. Девушка взала себе псевдоним Óна Куосайте, позднее - Марите Маргите. Являлась руководителем Зарайского подпольного уездного комитета комсомола Литвы. Вскоре, видя большую храбрость девушки, Марию назначили командиром партизанского отряда. Партизаны под командованием Марии пускали под откос вражеские поезда с военной техникой, взрывали склады, совершали налёты на гарнизоны противника, жгли поместья и хозяйства, захваченные гитлеровскими колонистами. Мария была в отряде самым активным бойцом. Участвовала в диверсиях, ходила в разведку, вела большую работу среди жителей.

Летом 1943 г. Мария была направлена во главе группы партизан из отряда в вооруженный штаб, действовавший в белорусских и литовских лесах. При отступлении после подрыва германского эшелона в районе села Дукштас в ночь на 8 июля партизаны наткнулись на фашистский карательный отряд.

В этот день, 8 июля 1943 г., во время неравного боя с фашистами на берегу озера Апварду три партизана погибли, одному удалось спрятаться в камышах возле озера, а Мария была ранена и захвачена в плен. На допросе, которому эсесовцы подвергли девушку, она не сказала ни слова, и даже залепила пощечину одному из офицеров, допрашивающих ее. Мария так и не выдала месторасположение партизан, невзирая на страшные пытки, длившиеся пять дней: изверги вырывали девушке ногти, прижигали огнем стопы и совершали другие экзекуции. В конце концов, видя несгибаемое мужество Марии, фашисты приговорили девушку к смертной казни через повешение, которое должно было состояться в полдень 13 июля 1943 г. на кладбище деревни Канюкай (по другой версии - на площади села Дукштас) на виду у согнанных к месту казни жителей деревни. Но Мария вместо того, чтобы покорно просунуть голову в петлю, бросилась на фашистского офицера, и тот расстрелял девушку из автомата. Прожила Мария Мельникайте на белом свете всего двадцать лет...

За образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу врага Марии Иосифовне Мельникайте Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1944 г. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В честь героини в первые послевоенные годы была названа самая длинная улица Зарасая (M. Melnikaitės gatvė), которая являлась частью шоссе Даугавпилс-Каунас. Максимальные номера домов на улице Мельникайте доходили до ста пятидесяти. Но ныне эта улица носит имя средневекового литовского князя Витовта (Vytauto gatvė)  (думаю, что если бы князь Витовт был настоящим рыцарем, то он уступил бы улицу даме, вполне заслужившей это).

(думаю, что если бы князь Витовт был настоящим рыцарем, то он уступил бы улицу даме, вполне заслужившей это).

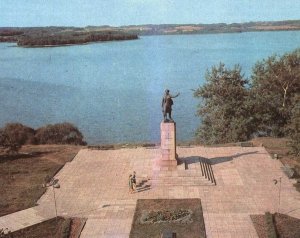

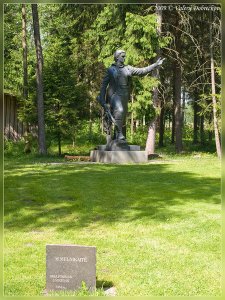

В 1955 г. скульптор Юозас Микенас (1901-1964), однофамилец известного шахматиста Владаса Микенаса (1910-1992), создал памятник Марии Мельникайте, который был установлен в Зарасае на улице ее имени, на берегу озера Зарасас. Но после восстановления независимости Литвы (1990 г.) он был демонтирован и, слава Богу, не разрушен, а перенесен в парк Грутас (частный парк-музей в окрестностях Друскининкая, основанный бизнесменом Вилюмасом Малинаускасом (р. 1942), в котором экспонируются памятники Марксасам и Энгельсасам, Ленинасам и Сталинасам, Дзержинскасам и Свердловасам местного, союзного и галактического значения  и другие объекты (в частности, автоматы по продаже газированной воды), установленные в советскую эпоху и демонтированные после восстановления независимости)

и другие объекты (в частности, автоматы по продаже газированной воды), установленные в советскую эпоху и демонтированные после восстановления независимости)  . При этом от высокого постамента, на котором стоял памятник в Зарасае, в Грутас была перенесена только одна ступенька, а остальная часть постамента исчезла в неизвестном направлении...

. При этом от высокого постамента, на котором стоял памятник в Зарасае, в Грутас была перенесена только одна ступенька, а остальная часть постамента исчезла в неизвестном направлении...

Памятник Марии Мельникайте в Зарасае (фото 1980 г.)

Памятник Марии Мельникайте в Зарасае (фото 1980 г.)

Другой памятник Марии Мельникайте, установленный в Друскиникае в 1952 г., в настоящее время также "отбывает вечную каторгу" в Грутасе  (а этот памятник был перенесен в парк вместе с постаментом

(а этот памятник был перенесен в парк вместе с постаментом  ). Безусловно, я благодарна господину Малинаускасу, что он сохранил память о героине хотя бы в таком виде, но надо понимать, что Ленины и Сталины - это одно, а отважная девушка, ценой своей жизни защищавшая родную землю - совсем другое.

). Безусловно, я благодарна господину Малинаускасу, что он сохранил память о героине хотя бы в таком виде, но надо понимать, что Ленины и Сталины - это одно, а отважная девушка, ценой своей жизни защищавшая родную землю - совсем другое.

Могила героини находится на берегу озера Зарасас недалеко от города Зарасай. К сожалению, в настоящее время она лишена надгробного камня и каких-либо иных опознавательных знаков. Камень после 1990 г. был перенесен в парк Грутас  .

.

Надгробный камень на могиле Марии Мельникайте и памятник героине из Зарасая (современный парк Грутас)

Надгробный камень на могиле Марии Мельникайте и памятник героине из Зарасая (современный парк Грутас)

Памятник Марии Мельникайте из Друскининкая (современный парк Грутас)

Памятник Марии Мельникайте из Друскининкая (современный парк Грутас)

В пятидесятые годы двадцатого века в Зарасае был открыт Мемориальный музей имени Героя Советского Союза Марии Иосифовны Мельникайте. Но после 1990 г. он был закрыт...  . В современной Литве неблагодарные земляки, мягко говоря, не воздают должной чести отважной девушке, положившей свою жизнь за свободу своей и их земли. Возможно, причиной тому является русское происхождение Марии Мельникайте, а возможно, к этому, к великому сожалению, литовцев побуждают и более неблаговидные причины...

. В современной Литве неблагодарные земляки, мягко говоря, не воздают должной чести отважной девушке, положившей свою жизнь за свободу своей и их земли. Возможно, причиной тому является русское происхождение Марии Мельникайте, а возможно, к этому, к великому сожалению, литовцев побуждают и более неблаговидные причины...

В 1947 г. на киностудии "Мосфильм" был снят художественный фильм "Марите" (режиссер - В. П. Строева, автор сценария - Ф. Ф. Кнорре, в одной из эпизодических ролей - Донатас Банионис), а в 1953 г. в Литовском театре оперы и балета (Вильнюс) была поставлена опера Антанаса Рачюнаса (1905-1984) "Марите".

Кадр из фильма "Марите"

Кадр из фильма "Марите" Еще один кадр из того же фильма

Еще один кадр из того же фильма

Именем Марии Мельникайте названа одна из главных улиц Тюмени (на данной улице установлена мемориальная доска со скульптурой героини), а также улицы в столице Белоруссии - Минске, в казахских городах Алматы и Шымкенте. Но в родной Литве все улицы, носившие имя героини, переименованы, а оба памятника, стоявшие в Зарасае и в Друскининкае - "сосланы" в парк Грутас. Там же находятся нагробный камень с могилы героини и табличка на русском языке, ранее висевшая на улице Мельникайте в Зарасае (причем в форме "ул. М. Мельникайтес" - русское название было не переведено, а протранскрибировано с литовского оригинала).

Табличка с названием улицы Марии Мельникайте и памятник героине из Зарасая (современный парк Грутас)

Табличка с названием улицы Марии Мельникайте и памятник героине из Зарасая (современный парк Грутас) Улица Мельникайте в Тюмени

Улица Мельникайте в Тюмени

Мемориальная доска в память героини (Тюмень)

Мемориальная доска в память героини (Тюмень) Та же мемориальная доска с другого ракурса

Та же мемориальная доска с другого ракурса

Однако сама история не желает мириться с черной неблагодарностью соотечественников. Километровый столб, стоящий на улице Буконтаса (являющейся частью шоссе "Даугавпилс-Каунас") и указывающий расстояние в километрах до конечных пунктов шоссе, имеет числа 23-183. Какие замечательные числа! 23-й год, 18-е число, 3-й месяц. Своеобразный памятник дню рождения Марии Мельникайте! К сожалению, он стоит не на той стороне шоссе, и дата рождения героини имеет нестандартный формат (сначала год, затем число и месяц). Полный эффект был бы достигнут, если бы столб стоял на другой стороне - тогда число 183 было бы слева, а 23 - справа, и получался правильный формат даты (18.3.23).

Мемориальная доска в Минске (русский текст). К сожалению, год смерти героини указан неправильно

Мемориальная доска в Минске (русский текст). К сожалению, год смерти героини указан неправильно

Другое косвенное напоминание об отважной девушке - название улицы Malūno gatvė (бывшая Пархоменко) переводится на русский язык как "Мельничная улица", что является своеобразной "компенсацией" за исчезновение в Зарасае улицы Мельникайте...

В заключение, хочу рассказать о трех остальных знаменитых людях, родившихся в Зарасае - художнике Пэне, бароне Врангеле и спортсменке Семёновой.

Ю́дель Моисеевич Пэн родился в городе, с 1836 по 1918 г. носившем имя Новоалексадровск (так назвал город император Николай I в честь сына - будущего императора Александра II), 5 июня 1854 г.

Юдель Моисеевич Пэн. Автопортрет, 1922 г.

Юдель Моисеевич Пэн. Автопортрет, 1922 г.

Рано осиротев, с 1867 г. юноша работал подмастерьем маляра в Двинске (ныне Даугавпилс, Латвия). В 1879 г. переехал в Санкт-Петербург, где год спустя поступил в Академию художеств. Там Юдель Моиссевич учился у П. П. Чистякова (1832-1919) и Н. А. Лаверецкого (1837-1907). По окончании Академии (1886) жил в Двинске, затем в Риге, и, наконец, с 1891 г. и до конца жизни - в Витебске. Там в 1892 г. художник открыл частную школу рисования и живописи - первое в России еврейское художественное училище (в 1919 г. по инициативе Марка Шагала школа была преобразована в Витебское художественное училище, существовавшее до 1941 г.). Одним из учеников Юделя Пэна был знаменитый Марк Шагал (1887-1985). В 1907 и 1914 гг. в Витебске и Санкт-Петербурге проходили выставки Пэна и его учеников.

В своих картинах Юдель Пэн показал жизнь еврейской бедноты ("Часовщик", "Старый портной", "Старый солдат", "После забастовки"). После 1905 г/ в творчестве Пэна проявляются религиозные мотивы — "Еврейский раввин", "Последняя суббота". В двадцатых годах двадцатого века художник, подчиняясь велению времени, создает картины "Сапожник-комсомолец" (1925), "Сват" (1926), "Швея" (1927), "Пекарь" (1928).

Картина Юделя Пэна "Улица в Витебске" (начало XX в.)

Картина Юделя Пэна "Улица в Витебске" (начало XX в.) Портрет Марка Шагала. Юдель Пэн, 1914 г.

Портрет Марка Шагала. Юдель Пэн, 1914 г. Картина Юделя Пэна "Дом с козочками". 1928 г.

Картина Юделя Пэна "Дом с козочками". 1928 г.

В 1927 г. по случаю тридцатилетия творческой деятельности Юделю Моисеевичу Пэну было присуждено звание Заслуженного еврейского художника.

Юдель Моиссевич Пэн прожил достаточно долго - 82 года, но его смерть была насильственной. Художник был убит у себя дома в Витебске в ночь с 28 февраля на 1 марта 1937 г. Обстоятельства убийства не выяснены до сих пор (вполне возможно, что Юдель Моиссевич был неугоден властям... ). Похоронен на Старо-Семёновском кладбище в Витебске.

). Похоронен на Старо-Семёновском кладбище в Витебске.

В родном Зарасае никаких объектов, посвященных Юделю Моисеевичу Пэну, нет и никогда не было. Память о художнике сохранилась только в Витебске, где он провел бо́льшую часть своей жизни, а также в Минске - столице Республики Беларусь. Практически сразу после смерти Юделя Моисеевича в Витебске была создана картинная галерея его имени. В настоящее время работы художника хранятся в Витебском художественном музее и Национальном художественном музее Республики Беларусь (Минск). В 1999 и 2004 г. в Беларуси были выпущены почтовые марки, посвященные Пэну.

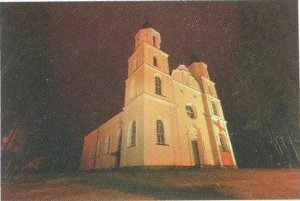

Барон Петр Николаевич Врангель родился в Новоалександровске в старинной немецкой дворянской католической семье 15 августа 1878 г., в торжество Успения Пресвятой Девы Марии. По случаю рождения сына его отец, барон Николай Егорович Врангель, повелел построить в городе католическую церковь, посвященную торжеству, в день которого родился Петр. Улица, на которой была построена церковь, стала называться Церковной улицей (по-литовски Bažničios gatvė). В советское время эта улица называлась улицей Коммунаров (Kommunarų gatvė). Церковь расположилась в доме № 3.

Петр Николаевич Врангель

Петр Николаевич Врангель  Церковь Успения Пресвятой Девы Марии

Церковь Успения Пресвятой Девы Марии

В 1980 г. мы с папой часто проходили мимо "врангелевской" церкви и слышали музыку орга́на. Но внутрь церкви мы не заходили. Мама в описываемом путешествии также не была внутри церкви (по-видимому, в связи с ранним часом она была еще закрыта).

Род Врангель - старинный немецкий дворянский род, происходящий из дома Тольсбург-Эллистфер и ведущий свою родословную с начала тринадцатого века. Отец Петра Николаевича - Николай Егорович (1847—1923) - был ученым-искусствоведом, писателем и коллекционером антиквариата. Мать, Мария Дмитриевна (в девичестве Дементьева-Майкова, 1856—1944) - сотрудница музея, причем до 1920 г. она ходила на работу под своей настоящей фамилией, а затем через Финляндию эмигрировала в Бельгию.

Петр Николаевич окончил Ростовское реальное училище (1896), затем Горный институт в Санкт-Петербурге (1901). По образованию - инженер. Но молодой человек решил избрать военную карьеру: поступил в лейб-гвардии Конный полк, затем некоторое время подвизался на гражданской службе в качестве чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Иркутска, но в 1904 г., с началом русско-японской войны, навсегда стал военным. В декабре 1904 г. Врангель был произведен в чин сотника и награжден орденами св. Анны (с надписью на холодном оружии "за храбрость") и св. Станислава (с мечами и бантом).

Отличился Петр Николаевич и на фронтах Первой мировой войны, которую он встретил в чине ротмистра и в должности командира кавалерийского эскадрона. 13 октября 1914 г. барон Врангель за конную атаку под Каушеном был в числе первых русских офицеров награжден орденом св. Георгия, а 10 июня 1915 г. - Георгиевским оружием с производством в чин полковника. Летом 1917 г., уже при Временном правительстве, в чине генерала и в должности командующего кавалерийским корпусом, Петр Николаевич за успешно проведённую операцию на реке Збруч был награжден солдатским Георгиевским крестом IV степени с лавровой ветвью.

Вскоре после октябрьского переворота генерал Врангель, находясь на кратковременном отдыхе в Ялте, был арестован большевиками. Данный неприятный факт побудил Петра Николаевича участвовать в Гражданской войне на стороне белых. Выйдя на свободу, барон, убедившись в слабости нового украинского праительства, опиравшегося исключительно на германских интервентов и не имевшего собственной военной силы, переехал в Екатеринодар (современный Краснодар), где принял командование Первой конной дивизией Белой армии и получил чин генерал-майора. Повседневной формой Петра Николаевича была черная казачья черкеска с газырями (магазин для боевых патронов, распространенный у ряда народов Кавказа), в связи с чем он получил прозвище "Черный барон" и был воспет в известной песне:

Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон...

Далее в песне утверждалось, что, несмотря ни на что, Красная армия, возглавляемая товарищем Троцким, всех сильней. Не могу сказать, правда это или нет - данное исследование может увести далеко в сторону от цели моего рассказа...

Одержав ряд побед, самой крупной из которых было взятие Царицына (современного Волгограда) 30 июня 1919 г., Петр Николаевич из-за разногласий с генералом Деникиным 8 февраля 1920 г. был уволен в отставку и на английском корабле отбыл в турецкий Константинополь. Но после отставки Деникина в апреле того же года в Севастополе генерал-майор Врангель был заочно избран новым главнокомандующим Вооруженными силами юга России. Петр Николаевич согласился занять предложенный ему пост и 4 апреля на корабле прибыл в Севастополь.

Вопреки сложившемуся в советское время официальному мнению о Врангеле как об одном из самых злостных душителей человеческой свободы, Петр Николаевич проводил на вверенных ему территориях очень гибкую политику. Вопреки первой строчке приведенной выше песни, он отнюдь не ратовал за востановление монархии, но вполне спокойно относился к тому, что Россия стала республикой. Генерал выступал за автономию Украины и национальных образований на Кавказе, признавал местные языки государственными наравне с русским. Другой особенностью политики Петра Николаевича было то, что и в социальной сфере он был весьма прогрессивным человеком: 25 мая 1920 г. по инициативе Врангеля правительством юга России (председателем которого был видный экономист и реформатор Александр Васильевич Кривошеин (1857-1921)) был принят "Закон о земле", предусматривающий передачу бо́льшей части земли крестьянам. Петр Николаевич признал законным захват крестьянами помещичьих земель в первые годы после революции (правда, за определенный денежный или натуральный взнос в пользу государства). Провел ряд административных реформ в Крыму, а также реформу местного самоуправления. Стремился привлечь на свою сторону казачество, обнародовав ряд указов по областной автономии казачьих земель. Покровительствовал рабочим, приняв ряд положений по рабочему законодательству. Но, несмотря на все предпринимаемые меры, барон Врангель продержался на своем высоком посту лишь немногим более полугода - на крым наступали красные, а Великобритания отказалась от какой бы то ни было поддержки белых, бесцеремонно предложив "обратиться к советскому правительству за амнистией". По-видимому, англичанам было выгодно, чтобы в России победили красные, и наша страна на долгое время выбыла из числа сильных государств (и, стало быть, конкурентов Англии в борьбе за мировое господство)  .

.

При вступлении в должность главнокомандующего генерал-майор Врангель первоначально не ставил своей целью борьбу с красными - он поставил перед собой задачу выхода из создавшегося тяжелого положения. Но красные сами всё испортили, предприняв наступление на Крым. Им удалось привлечь на свою сторону иностранных наемников - латышей, венгров, чехов и др. Потерпев ряд поражений, наиболее сокрушительным из которых оказалась битва в Северной Таврии, Петр Николаевич 11 ноября 1920 г. предпочел уйти в отставку и вместе с остатками своей армии эвакуироваться в Константинополь. Красные, захватив Крым, устроили там жесточайший террор, в результате которого были зверски убиты более ста тысяч человек...

После эвакуации Петр Николаевич некоторое время жил в Константинополе на яхте "Лукулл", но после того, как 15 октября 1921 г. яхту протаранил (почти наверняка - по заказу советских спецслужб) итальянский пароход "Адрия", шедший из Батуми (слава Богу, на яхте в тот момент не было ни самого Петра Николаевича, ни его родных и близких, а большинству членов экипажа удалось спастись - погибли лишь три человека), переехал в Сербию, в город Сремски Карловци, а в 1927 г. поселился в столице Бельгии - Брюсселе. Здесь барон работал инженером в одной из фирм. Но вскоре, 25 апреля 1928 г., Петр Николаевич Врангель, не достигнув пятидесяти лет, скоропостижно скончался - официально от туберкулеза, которым он внезапно заразился, но, вполне возможно, от отравления мышьяком, подсыпанным барону агентом советских спецслужб.

Первоначально Петр Николаевич был похоронен в Брюсселе, но через год, 6 октября 1929 г., его останки были перенесены в Белград, где покоятся по настоящее время в русском храме Пресвятой Троицы на Новом кладбище.

Храм Пресвятой троицы в Белграде Новое кладбище в Белграде

В советское время факт рождения барона Врангеля в Зарасае тщательно скрывался (ну не может же один из самых заклятых врагов Советской власти и отъявленных контрреволюционеров родиться в одном городе с прославленной героиней Великой Отечественной войны  ) - в частности, в Большой советской энциклопедии указана только дата рождения Петра Николаевича, но не место (тогда как факт смерти барона в столице НАТОвской Бельгии государственной тайной не являлся

) - в частности, в Большой советской энциклопедии указана только дата рождения Петра Николаевича, но не место (тогда как факт смерти барона в столице НАТОвской Бельгии государственной тайной не являлся  ). В городе не было и нет каких-либо памятников или музеев, прямо посвященных барону, но о Петре Николаевиче напоминает католический храм, воздвигнутый по повелению его отца и посвященный торжеству, в день которого родился прославленный русский государственный и военный деятель.

). В городе не было и нет каких-либо памятников или музеев, прямо посвященных барону, но о Петре Николаевиче напоминает католический храм, воздвигнутый по повелению его отца и посвященный торжеству, в день которого родился прославленный русский государственный и военный деятель.

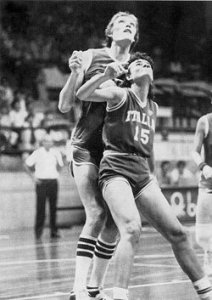

И, наконец, Ульяна Ларионовна Семёнова. Она родилась в городе, уже носившем современное имя Зарасай, 9 марта 1952 г. и при рождении получила имя Иулия́ка. Бог наградил девушку очень высоким ростом - 210 сантиметров - и пятьдесят восьмым размером обуви. Она является одной из самых высоких женщин бывшего СССР и представляет собой редчайший случай непатологического гигантизма. Куда податься такой великанше? Конечно же, в баскетбол!

Ульяна Ларионова (сзади) атакует итальянскую спортсменку Стефанию Пассаро

Ульяна Ларионова (сзади) атакует итальянскую спортсменку Стефанию Пассаро

В 1973 г. Ульяна Семёнова закончила Латвийский государственный институт физической культуры (ГИФК) в Даугавпилсе по специальности "баскетбол". Играла в команде в качестве центровой. Является двукратной олимпийской чемпионкой (Монреаль, 1976 г. и Москва, 1980 г.), трехкратной чемпионкой мира (1971, 1975, 1983), десятикратной чемпионкой Европы и победительницей ряда других соревнований по баскетболу. В 1971 г. Семёнова завоевала звание заслуженного мастера спорта СССР по баскетболу. В настоящее время живет в небольшом латвийском городке Медуми, на пути из Даугавпилса в Зарасай, и является тренером местной женской баскетбольной команды.

В 1993 г. Ульяна Ларионовна была включена в Зал славы в Спрингфилде (США, штат Массачусетс), в 1999 г. - в аналогичный Зал женского баскетбола, созданный в штате Теннесси, в 2007 г. - в Зал Славы международной федерации баскетбола в Испании. Считается лучшей баскетболисткой Латвии двадцатого века.

В 1988 - 1992 гг. Семёнова занимала пост вице-президента Латвийского национального олимпийского комитета (НОК), а с 1991 г. по настоящее время является председателем Олимпийского социального фонда Латвии.

Каких либо памятников, посвященных Ульяне Семёновой, в Зарасае не было и нет.

В Зарасае за прошедшие тридцать четыре года произошли большие изменения - как положительные, так и отрицательные. Нет Советской площади, но есть Селонская площадь. Нет улицы Коммунаров, но есть Церковная улица. Нет улицы Горького, но есть улица Дарюса и Гиренаса. Нет улицы Цвирки, но есть улица Буги. Нет улицы Мельникайте, но есть Мельничная улица. Нет Мемориального музея Мельникайте, но есть мост обозрения. Нет школы имени Мельникайте, но есть "просто" Зарасайская средняя школа... Этот список можно продолжить, но пора дать произошедшим изменениям подобающую оценку.

Я приветствую те факты, что Советская площадь стала Селонской, а улица Коммунаров получила свое подобающее имя - Церковная улица (ведь и в моем родном Санкт-Петербурге площадь, на которой расположен Николо-Богоявленский собор, в советское время называлась площадью Коммунаров, а в настоящее время вновь именуется Никольской площадью). Скрепя сердце, могу понять литовцев, переименовавших улицы, названные в честь классиков русской литературы - Пушкина и Горького (хотя что плохого в том, что некотрые улицы Литвы были названы в честь иностранцев?). Но я никогда не смогу согласиться с делением людей на "арийцев" и "неарийцев". И самое главное, если бы я была правительницей Литвы или членом администрации муниципалитета Зарасая, я бы никогда ни за что не допустила бы такого, извините, "ужупио", которое совершили власти страны по отношению к Герою Советского Союза Марии Иосифовне Мельникайте. Бедная Марите, ценой своей жизни защищавшая родную землю от лютых врагов, лежит теперь в могиле без опознавательных знаков, и о ней в городе напоминают лишь цифры на километровом столбе и улица Malūno gatvė, русский перевод названия которой происходит от того же корня, что и фамилия отважной девушки...

С уважением, Мария Константиновна.

Продолжение рассказа:

- Чю-щю пишю с буквой Ю. Часть 2. Ванденс малунас, или Литовский "Мулен руж"

- Чю-щю пишю с буквой Ю. Часть 3. Раскачиваемый на волнах

- Чю-щю пишю с буквой Ю. Часть 4. Тракайский замок

- Чю-щю пишю с буквой Ю. Часть 5. Город кузнецов

- Чю-щю пишю с буквой Ю. Часть 6. Тай, тай, Молетай!

![]()

Главная - О проекте - Помощь - Добавить отзыв - Реклама на сайте - Обратная связь

© awaytravel.ru, 2010-2017. При использовании материалов обязательна ссылка на www.awaytravel.ru

Читайте также